Jean-Luc BURGER - Plantes, oracles et savoirs

A l’heure où l’industrie pharmaceutique cherche à contrôler par tous les moyens la vente des plantes médicinales, le plus grand groupe pharmaceutique mondial vient de racheter, pour plusieurs milliards de dollards, la banque des plantes médicinales chinoises, sûr d’y trouver quelques molécules actives, qui feront l’objet de brevets et se vendront alors très cher pour rentabiliser cet investissement colossal !

PLANTES, ORACLES ET SAVOIRS

Une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore

trouvé les vertus.

Ralph Waldo Emerson

Les aspects de la végétation

Le vent, les eaux, le feu, creusent les vallées, sculptent les rivages, créent des reliefs. Les grandes lignes du paysage résultent du travail incessant de ces forces qui modèlent les roches composant l’écorce terrestre. Cette ossature de roches compactes, massives, n’apparaît qu’en un petit nombre de points : partout ailleurs, elle est recouverte d’une riche parure de plantes qui puisent leur nourriture dans la terre végétale.

Les saisons se renouvellent. Les climats voyagent et viennent trouver. La vie est active, la lutte intense pour la lumière et la possession du sol : des espèces succombent, d’autres dominent, jusqu’à ce qu’ une nouvelle plante mieux douée viennent arrêter leur marche envahissante ou même les éliminer.C’est sur une scène resteinte, toute la vie du monde végétal.

Le spectacle offert par le monde végétal est toujours magnifique. Les anciens le savaient et souhaitons que les futures générations ne connaitront pas un spectacle de désolation où le végétal n’a plus sa place.

La vie des plantes pour la survie de l’homme

Aujourd’hui, près des trois-quarts de la population mondiale n’a pas accès aux médicaments issus de la recherche pharmaceutique moderne, le recours aux ressources thérapeutiques traditionnelles peut s’avérer nécessaire. Le vodun fourni un remarquable terrain d’expérimentation et de nombreuses plantes médicinales ont vu leurs indications traditionnelles confirmées par la recherche menée en laboratoire.

A l’heure où l’industrie pharmaceutique cherche à contrôler par tous les moyens la vente des plantes médicinales, le plus grand groupe pharmaceutique mondial vient de racheter, pour plusieurs milliards de dollards, la banque des plantes médicinales chinoises, sûr d’y trouver quelques molécules actives, qui feront l’objet de brevets et se vendront alors très cher pour rentabiliser cet investissement colossal !

Ce rachat constitue un aveu implicite que les plantes représentent, aujourd’hui encore et probablement pour toujours, le principale source de substances actives sur les organisme vivant en général , et chez les humains en particulier.

La nature n’a pas attendu les fabricants de pesticides. Elle a toujours joué son rôle grâce aux spécialistes de la médecine traditionnelle.

Est-il nécessaire de rappeler que des remèdes aussi efficaces de la quinine, chef de file des antimalariques, la morphine analgésique majeur, l’ergot de seigle aux vertus antimigraineuses ou le curare aux propriétés myorelaxantes sont d’origine végétale !

Les propriétés des plantes médicinales figurent dans de nombreux livres et permettent à tout à chacun de choisir en connaissance de cause la plante dont il a besoin . Le plus souvent ces propriétés n’ont pas été découvertes par les recherches modernes, mais font partie d’un savoir ancien, accumulé pendant plusieurs millénaires.

Que la plante soit comestible ou toxique, qu’elle serve à tuer le gibier ou à soigner, l’homme a découvert par une suite d’echecs et de réussites, l’utilisation des plantes pour son bien être.

De nombreuses plantes utilisées telles quelles sont aussi efficaces que les médicaments importés par l'Afrique et inconnues par la plus grande partie de la population.

Dès l’origine, les végétaux ont pourvu pour l’essentiel aux besoins alimentaires de l’humanité. Depuis toujours les plantes ont permis de soigner et de guérir les hommes ; furent les médiatrices par excellence entre l’homme et le sacré, l’invisible, le divin.

L’extraordinaire pertinence des savoirs traditionnels nous amène tout naturellement à nous poser la question de l’origine des savoirs et de l’élaboration des premières pharmacopées. Dans les sociétés à tradition orale, la transmission des connaissances s’effectue généralement par un long apprentissage.

Les plantes, particulièrement les arbres, les formations végétales occupent une place essentielle et sont indispensables à l’accomplissement des rituels. Une des forces des couvents est la pharmacopée. L’idée essentielle sur laquelle repose la représentation de l’univers vodun est celle d’une « âme universelle », qui se manifeste dans tous les éléments de la Création.

L’ herbe, c’est le vodun ! Ce sont les herbes qui guérissent ; ce sont les herbes qui purifient ; ce sont les herbes qui tuent. Il est curieux de constater que des herbes possèdent de pareilles puissances… Le vodun, c’est l’herbe »[1]

Depuis l'origine des temps, les plantes ont été au cœur des civilisations humaines, à la fois comme source de nourriture, de médecine et de spiritualité. Dans de nombreuses cultures, elles étaient perçues comme des messagers divins ou des moyens d’accès au sacré. L'oracle des plantes, souvent associé à des pratiques chamaniques, permettait d'interpréter leur influence sur le destin humain. Les savoirs ancestraux, transmis oralement ou par écrits, ont valorisé les vertus thérapeutiques des plantes, certaines devenant des symboles puissants de sagesse et de guérison. Ces connaissances ont perduré à travers les âges, influençant la médecine traditionnelle et l’agriculture.

Chine et Inde

L’oracle, dans le contexte des anciennes pratiques chinoises et hindoues, représente un vecteur de sagesse ancestrale. Le fait que ces civilisations aient utilisé des remèdes à base de plantes il y a plus de 4 000 ans pour traiter des maladies comme l'asthme et le rhume nous illustre l'étendue de leurs connaissances sur les vertus thérapeutiques de la nature. Dans la médecine traditionnelle chinoise, l'oracle était souvent consulté pour obtenir des conseils spirituels et médicaux, liant l'humain à un savoir divin. En Inde, les herbes utilisées dans les traitements étaient non seulement fondées sur l'expérience mais aussi sur la sagesse spirituelle inscrite dans les "vedas", textes sacrés qui ont transmis ces savoirs à travers les générations. Ces connaissances, intégrées dans des rituels et des pratiques sacrées, révèlent une compréhension profonde de l’équilibre entre l'homme, la nature et l'esprit. L'oracle servait ainsi à guider les guérisseurs, en leur permettant de connecter leur savoir à une dimension spirituelle et transcendantale, créant une approche holistique du bien-être. Les remèdes ancestraux ont survécu à travers des siècles grâce à cette transmission orale, et l'oracle incarnait la sagesse essentielle pour maintenir l'harmonie dans les sociétés anciennes.

Les Sumériens

Les premières traces écrites de l'histoire de l'humanité offrent une vision fascinante de l'utilisation des plantes médicinales dans les civilisations anciennes. Dès 2500 av. J.-C., les Sumériens ont laissé des inscriptions détaillant des herbes médicinales dans leurs idéogrammes. Ces premiers documents sont les témoins d'une connaissance précoce des propriétés curatives des plantes. En Mésopotamie, le célèbre Code d'Hammurabi, rédigé vers 1750 av. J.-C., offre également un aperçu précieux sur les plantes utilisées pour traiter diverses maladies. Parmi celles-ci, on retrouve des plantes comme l'Henbane (un solanacée toxique), la Menthe (utilisée pour ses vertus digestives), et le Sen (connu pour ses propriétés laxatives).

Les Sumériens, considérés comme les pionniers de l'écriture, ont répertorié plus de 250 espèces végétales dans leurs documents. Parmi celles-ci, on trouve des plantes aux vertus multiples : le pavot à opium, utilisé pour ses effets analgésiques, la belladone, reconnue pour ses propriétés toxiques mais aussi médicinales, et la mandragore, une plante hallucinogène aux applications variées. Le safran, prisé pour ses qualités antiseptiques et antispasmodiques, le thym, l'ail, la réglisse et la myrrhe, autrefois utilisées pour leurs vertus antimicrobiennes et cicatrisantes, étaient également bien connues. Ces plantes étaient non seulement essentielles pour les traitements médicaux, mais aussi intégrées dans les rituels religieux et les pratiques de guérison.

Cette riche pharmacopée montre l'importance de la médecine dans ces sociétés anciennes et l'ingéniosité avec laquelle elles exploitaient les ressources naturelles pour traiter diverses affections. Les connaissances sur les plantes médicinales se sont transmises au fil des siècles, influençant les traditions médicales d'autres civilisations, notamment en Égypte, en Grèce et à Rome. Ces premières pratiques phytothérapeutiques ont jeté les bases de nombreuses avancées en médecine, dont nous bénéficions encore aujourd'hui.

Chez les Yoruba

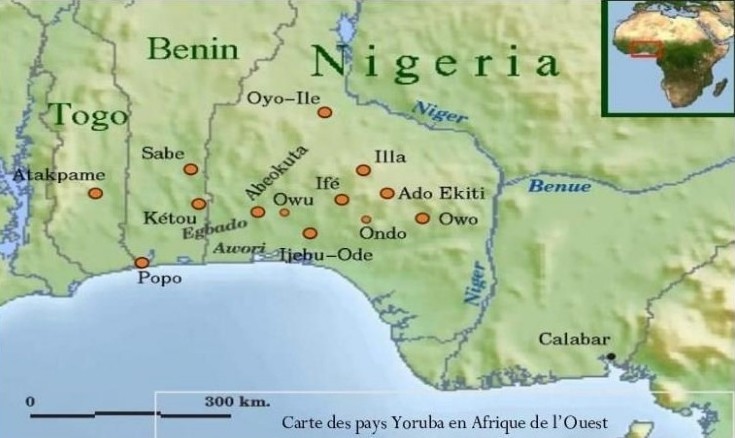

Chez les Yoruba, Ifá est un système religieux et philosophique complexe, qui joue un rôle central dans la culture et les croyances spirituelles de ce peuple d'Afrique de l'Ouest, principalement au Nigeria, au Bénin et au Togo. Il est principalement basé sur la divination et les enseignements transmis par les oracles.

Dans la tradition Yoruba, les plantes sont souvent associées à des divinités appelées Orishas. Ces divinités représentent des forces naturelles et spirituelles, et chaque Orisha a des correspondances avec certains éléments, couleurs, aliments, et plantes. Les plantes jouent un rôle crucial dans les rituels, les cérémonies, et les prières, et chacune d'entre elles peut être utilisée pour honorer ou invoquer une divinité particulière.

Le mythe yoruba de la transmission des secrets des plantes

Les rituels associés aux plantes dans la culture yoruba sont profondément liés à la spiritualité, à la guérison et à la relation avec les forces naturelles. Dans la tradition yoruba, les plantes jouent un rôle clé en tant que remèdes spirituels et physiques, utilisées dans des pratiques rituelles pour invoquer des esprits, purifier, protéger et guérir.

Dans la pratique d'Ifá, qui est une forme de divination yoruba, certaines plantes sont utilisées pour créer des outils rituels (par exemple, des symboles ou des signes) et pour préparer des offrandes avant d’effectuer les consultations spirituelles. Chaque signe de l'oracle Ifá peut aussi être lié à des plantes spécifiques qui permettent d’approfondir la compréhension des messages spirituels.

Il faut remonter au Fa et à l’art de se soigner pour reconnaître l’utilité des plantes. Un mythe yoruba évoque la transmission des secrets des plantes : « Lorsque l’orisha nommé Orumila, arriva sur terre, il confia à un autre orisha le soin de nettoyer les champs. Celui-ci découvrit que certaines herbes « pouvaient soigner divers maux. Puis Osanyin[2], l’orisha de la médecine, enseigna à quelques hommes, parmi les babalawo[3], les secrets de la médecine. Il intervient comme médiateur, interprêtre les signes, et recherche les causes de la maladie. »

Ossanyin a un rôle important, divinité des plantes médicinales et liturgiques, elle est présente au moment de la consultation des dieux : aucune cérémonie ne peut se faire sans son concours, du fait qu’elle est détentrice de l’ashe, le pouvoir, dont les dieux eux-mêmes ne peuvent se passer. Tous les travaux et recettes réalisés avec des plantes sont classés par le babalawo dans les 256 signes de Ifa, ce qui établit fréquemment des liens entre les noms de recettes, le nom des plantes et les noms des odu de Ifa, et ceci plus spécialement avec les deuxièmes noms donnés à chaque odu. De plus, l’emploi de ces noms, au sens quelquefois mystérieux, lui donne le prestige attaché à ceux qui ont la connaissance des choses cachées[1].

[1] Pierre Verger. Le verbe et le pouvoir des plantes chez les Yoruba. Editions Maisonneuve et Larose. 1997 ; p 43

Les orisha ou vodun peuvent constituer une réponse à la survie de l’humanité : les seize orisha, représentations symboliques des forces de la nature, chargés par le Dieu suprême, Olodumare, de créer et de gouverner le monde, constituent la clé de voute. Chacun des phénomènes naturels, des rythmes musicaux, des êtres humains, des activités humaines, des couleurs et des espèces végétales appartient à un ou plusieurs orisha. Ce système comporte aussi la division du monde en quatre éléments naturels, regroupés en principe féminin/droite (feu et terre/forêt) et principe masculin/gauche (eau et vent/air) : c'est un système binaire d'oppositions complémentaires.

La nécessité de rendre un culte aux orisha résulte de cette vision du monde, car toutes les actions humaines sont faites d'emprunts quotidiens aux domaines des orisha. Il s'ensuit une diminution d'àsè qui atteint les êtres et les choses ; les rites et les offrandes, obligatoirement constituées d'objets de la catégorie de orisha concerné, sont destinés à le renouveler.

les Yoruba ont souvent recours à des rituels et des pratiques spirituelles associées à la guérison. Les guérisseurs traditionnels, appelés Babalawos ou Awo, sont considérés comme des experts non seulement en herboristerie, mais aussi dans l'interprétation spirituelle des maladies et des maladies. Ils utilisent parfois les plantes dans un contexte cérémonial, en les associant à des prières ou à des incantations pour renforcer leur efficacité.

Lors des consultations divinatoires, les prêtres ou Babalawos (grands prêtres d'Ifá) utilisent des plantes pour "interroger" les esprits. Les signes obtenus lors de la divination peuvent indiquer les plantes ou herbes à utiliser pour des remèdes ou des offrandes. Ces plantes sont souvent liées à des mythes et à des histoires ancestrales transmises de génération en génération.

Le Babalawo joue aussi un rôle de guérisseur traditionnel, utilisant des remèdes à base de plantes, des herbes et d'autres traitements naturels, souvent associés à des rituels religieux pour soigner des maladies physiques ou spirituelles. En tant que médium entre les humains et les dieux, il est considéré comme ayant des pouvoirs spirituels qui lui permettent de résoudre des problèmes complexes.

Les guérisseurs Yoruba sont souvent formés dès leur plus jeune âge, apprenant des connaissances transmises oralement par leurs aînés. Cela comprend des remèdes à base de plantes, des techniques de guérison spirituelle, ainsi que des rituels et des prières.

Les guérisseurs Yoruba croient que les maladies et les problèmes physiques ont souvent des causes spirituelles. Ainsi, leur pratique repose sur des cérémonies et des prières pour apaiser les esprits, les divinités (Orisha), ou les ancêtres. Dans ce contexte, la guérison peut nécessiter une intervention divine.

Un aspect majeur du rôle du Babalawo est la pratique de l'Ifá, un système divinatoire qui utilise un ensemble de signes et de symboles pour interpréter les messages des dieux et des ancêtres. Ces consultations permettent de guider les individus dans leurs choix de vie, notamment en ce qui concerne la santé, le travail, les relations et les décisions importantes.

Le choix des plantes pour un guérisseur Yoruba repose sur des connaissances traditionnelles et spirituelles, transmises au fil des générations. Dans la culture Yoruba, les plantes sont considérées comme ayant des pouvoirs spirituels et médicinaux, et leur utilisation dépend souvent des propriétés de chaque plante ainsi que du but recherché (guérison physique, spirituelle, protection, etc.).

Plante

Des feuilles en rapport avec le signe du Fa

Dans le Fa, les feuilles sont importantes. Chaque signe du Fa a ses feuilles liturgiques préférées. Le nombre de plantes est variable, tout dépend de la situation. Le chiffre peut être sept[1], chiffre des vodun, seize, chiffre de Fa…

Tous les travaux où l’on utilise la plante iru ekun sont classés dans le du iru ekun. Dans les sacrifices prescrits par le Fa, chaque signe énonce un certain nombre de plantes liturgiques en rapport avec le signe. Autre plante sacrée, l’igname dont le tubercule est coupé en quatre afin de procéder à certains rites magiques juste avant la saison de sa récolte, en général en juillet. La cérémonie des names nouvelles commence à l’aurore. Chacun doit alors rassembler les feuilles de seize plantes différentes.[2]

[1] Dans sa dimension symbolique, le chiffre 7 est le chiffre du Dieu yoruba Ogu, divinité de la guerre . La décomposition du chiffre 7 donne (3+3+1) et suggère l’unité, la perfection

[2] WR Bascom, Ifa Divination. 1991 ; p 97

Le processus de la plante à la molécule active implique plusieurs étapes complexes de transformation, dans lesquelles les composés végétaux sont extraits, purifiés et parfois modifiés pour devenir des médicaments ou des ingrédients actifs.

L'impact de la chimie combinatoire, qui permet de fabriquer et de tester un très grand nombre de molécules, s'annonce considérable.

Aujourd’hui comme jadis, la médecine moderne dépend beaucoup des plantes. Les laboratoires de chimie et de biologie à travers le monde ont emboîté le pas à la médecine traditionnelle pour la recherche des voies et moyens de venir à bout des pathologies diverses, ceci par la recherche de nouveaux principes actifs et la compréhension de leurs modes d’action. Des remèdes aussi efficaces que la quinine, chef de file des antimalariques, la morphine, analgésique majeur, l’ergot de seigle aux vertus antimigraineuses ou le curare aux propriétés myorelaxantes sont d’origine végétale.

Les plantes médicinales font partie du savoir de bashe de toutes les sociétés humaines. La médecine anthroposophique percevait les plantes dans ses relations avec le cosmos. Depuis toujours, l’homme a étudié le secret des plantes qui guérissent[1], et s’il a payé parfois de sa vie ses essais, aucune expérience est inutile. Au fur et à mesure qu’il progressait dans ses connaissances, il put soulager la souffrance de ses semblables. De même, un peu partout dans le monde, les gens qui pratiquaient la médecine se sont tournés vers la nature (plantes et autres substances naturelles) pour se procurer des remèdes contre les maladies.

Les plantes naissent, respirent, transpirent, se multiplient comme tous les êtres vivants et sont, comme les humains, formées de cellules. C’est un physicien anglais, Robert Hooke, qui, en 1665, examinant grâce à un miscroscope qu’il avait inventé, une mince tranche de liège coupée au canif, découvrit de petites loges disposées avec régularité et leur donna le nom de « cellules ». Sauf quelques exceptions, les végétaux sont insensibles, immobiles et puisent dans le sol l’eau dont ils se nourrissent. Seuls ils sont capables, grâce à la chlorophille, mystérieux « piment vert », de fabriquer les aliments indispensables à l’homme, comme à celles des animaux et de l’homme. Les plantes n’ont nul besoin pour subsister, mais sans elles nous ne pourrions vivre !

Au Guatemala, les plantes étaient si nombreuses, que le nom même du pays veut dire « Plante qui guérit ». Dans le Golfe du Bénin, les praticiens du vodun ont compris que la richesse vient de la terre et se gagne dans le respect des rythmes et des cycles de la nature.

Au XIX° siècle, les progrès de la chimie mettent largement en évidence les « principes actifs » des végétaux et les premiers médicaments de synthèse sont réalisés industriellement vers 1890. Aujourd’hui, si l’on ne croit plus guère à une économie naturelle respectueuse, la nature a perdu de sa superbe. Elle est de plus en plus conquise par l’homme pour la recherche du profit.

Les laboratoires pharmaceutiques ont compris l’efficacité des plantes et se livrent à la collecte des plantes et autres produits naturels tels que les organismes marins, les insectes, les anticoagulants des sangsues et le venin des araignées et des serpents. En devenant urbaines et industrielles, nos sociétés se sont éloignées de la nature. Pourtant, l’appropriation d’un médicament exige des opérations d’essai et de mise au point si longues que la plupart de ces découvertes apporte de résultats probants. En fait, l’investissement dans la recherche en vue de la commercialisation des remèdes dérivés des plantes a décliné pendant la majeure partie du XXe siècle. La progression inéluctable de la civilisation occidentale, de plus en plus rapide, touche aujourd’hui les peuples les plus reculés et les mieux cachés. L’acculturation condamne irrémédiablement les traditions à la disparition et les connaissances acquises au cours des âges à l’oubli.

Des figures importantes dans le domaine de l’écologie

Les personnes Théodore Monod, Pierre Verger Famtoumbi, Anne Marie Mulot, Jean-Marie Pelt, Maurice Mésségué sont toutes des figures importantes dans le domaine de l'écologie, de l'ethnobotanique, de la culture africaine et de l'herboristerie. Chacun a contribué de manière unique à la connaissance de la nature, de la médecine traditionnelle, et des sociétés humaines.

Théodore Monod (1902-2000)

Théodore Monod a consacré toute sa vie à la recherche scientifique. Biologiste, naturaliste, explorateur et humaniste français, il était l'un des plus grands spécialistes du Sahara au xxe siècle. Tout au long de sa vie , Théodore Monod aura mené plusieurs vies en même temps.

Il aura été un voyageur infatigable , ne cessant d'arpenter l'Afrique et ses déserts. Curieux de tout, il herborise, prélève, collectionne et consigne ses découvertes dans un carnet qui ne le quittera jamais.

À l’âge où, d’habitude, l’homme tire un trait sur sa vie, Théodore Monod part à la recherche de son Graal botanique. Il aime les défis comme personne. En 1940. Théodore Monod, au cours d’une expédition dans le Sud libyen, découvre une plante d’un type et d’un genre nouveau.

Il l’empoche, note le lieu de sa cueillette et plus tard, à son retour, remet le précieux échantillon au Museum d’Histoire Naturelle à Paris. Aurait-il découvert la perle rare ? Le spécimen se révèle unique. Aucun botaniste ne l’avait vu auparavant. C’était il y a 70 ans.

Depuis, la fleur, baptisée Monodiella flexuosa, conserve ses secrets dans l’herbier national du Museum.

Pierre Verger Fatumbi

Pierre Verger, en tant qu'ethnographe et photographe, a mené des recherches approfondies sur les relations entre l'Afrique, particulièrement les cultures yoruba, et le Brésil. Il a également étudié les pratiques religieuses, les rituels et les savoirs traditionnels concernant l'utilisation des plantes dans les rituels et la médecine.

Pierre Verger a étudié l’utilisation des plantes dans les rituels, les guérisons et les pratiques spirituelles des peuples d'Afrique de l'Ouest et des descendants africains au Brésil. Il a documenté la transmission des savoirs traditionnels liés aux plantes à travers l'esclavage, la culture afro-brésilienne et les traditions des religions afro-diasporiques.

Famthumbi et les plantes dans les rituels africains

Le terme "Famthumbi" (ou **"Famthumbi", parfois écrit différemment dans les travaux de Verger) désigne un concept utilisé dans les pratiques rituelles, souvent en relation avec les plantes sacrées et les remèdes traditionnels. Ce terme est lié à l'étude des plantes utilisées dans les pratiques religieuses ou spirituelles, particulièrement celles qui sont liées aux divinités et aux rituels du Vodun ou Candomblé. Verger a exploré comment ces plantes étaient choisies, utilisées et sacrifiées dans des contextes religieux, qu’il s’agisse de guérison, de purification ou de protection spirituelle.

Utilisation des plantes dans les traditions étudiées par Verger :

Plantes médicinales et spirituelles : Pierre Verger a documenté les plantes utilisées à des fins de guérison physique et spirituelle. Cela incluait des plantes pour la protection contre les mauvais esprits, la purification des individus et des espaces, ou encore pour guérir des maladies grâce à des décoctions et des infusions.

Les Orishas et les plantes sacrées : Dans le cadre des croyances yoruba, chaque divinité (Orisha) est associée à certaines plantes et herbes, qui sont utilisées dans les cérémonies de dévotion et dans les rituels. Par exemple, Yemoja, la déesse des eaux, est liée à des plantes aquatiques, tandis qu’Eshu (le messager et le gardien des carrefours) est souvent associé à des plantes ayant des propriétés purificatrices et de communication spirituelle.

Plantes dans le Candomblé et le Vodun : Verger a également étudié l'usage des plantes dans les cultes afro-brésiliens comme le Candomblé, où les plantes jouent un rôle central dans les offrandes aux Orishas. Les plantes sont utilisées sous forme de bains rituels, de bougies parfumées, ou comme éléments d'offrandes aux divinités pour obtenir bénédiction, guérison ou protection.

Plantes comme symboles spirituels : Certaines plantes ne sont pas seulement utilisées pour leurs vertus médicinales, mais aussi comme des symboles spirituels. Pierre Verger a souvent souligné comment la dimension sacrée des plantes dépasse leur simple fonction physique, et comment elles sont chargées d’une signification symbolique dans les rituels.

Marie-Antoinette Mulot (1919-1999)

Marie-Antoinettee Mulot a été l’une des dernières herboristes diplomées de France[2]. Elle a défendu les plantes médicinales jusqu’à ces derniers jours.

En 1941, le gouvernement de Vichy en France enterra la profession d’herboriste pour les générations à venir, en supprimant le diplôme la même année. Pour quel intérêt ? Preuve du sérieux des travaux de Marie-Antoinette Mulot[3], dernière herboriste diplômée : Il lui a fallu 38 années de connaissances et de recherches pour écrire un livre sur l’herboristerie. Elle disait être choquée à l’idée que l’on puisse s’affirmer auteur d’un ouvrage sur les plantes médicinales sans avoir un diplôme assurant au lecteur le sérieux de l’écrit. Elle allait jusqu’à prétendre que vendre des plantes sans aucune prescription médicale, est intolérable car tout cela encourage le charlatanisme qui conduit au drame.

Marie-Antoinette Mulot, affirmait notamment, qu’il ne faut pas confondre Herboristerie et Fast Food. Elle souhaitait une étroite collaboration entre la pharmacie et l’herboristerie.

Le retour de véritables herboristes diplômés serait un atout et une sécurité pour un emploi des plantes sécurisé et adapté à chaque cas rencontré. Ceci permet ainsi de mieux accompagner, à défaut de la supprimer, l’automédication qui demeure aléatoire et parfois dangereuse. La phytothérapie pourra trouver sa juste place, lorsque son emploi sera validé par plus de recherches scientifiques, moins empiriques permettant d’accréditer les résultats obtenus.

Maurice Mésségué (1921-2017)

Par ailleurs, Maurice Mességué, fils d’un modeste paysan gascon devenu une célébrité mondiale et surnommé « le Pape des plantes ».

Dès les années 1940, Maurice Mességué entame son combat pour la reconnaissance des propriétés thérapeutiques des plantes. Il est considéré comme l’un des acteurs majeurs ayant conduit à la vulgarisation de la phytothérapie, mais aussi de la cosmétique naturelle. Sa rencontre avec Mistinguett va lui ouvrir les portes de la célébrité et en faire le guérisseur des grands de ce monde : Winston Churchill, Jean Cocteau, Utrillo, le Pape Jean XXIII, Adenauer, Ali Khanle, le roi Farouk… mais il a toujours continué à soigner les plus modestes, gratuitement.

Maurice Mességué sera traduit 21 fois devant les tribunaux pour exercice illégal de la médecine. Il gagnera tous ses procès.

Jean-Marie Pelt :

Jean-Marie Pelt est un scientifique, botaniste et écologiste français, reconnu pour ses recherches sur les plantes et son engagement en faveur de l'environnement. Il est surtout connu pour sa contribution à la sensibilisation du public aux enjeux écologiques et pour son travail de vulgarisation des sciences naturelles. Il a mis l’accent sur la nécessité de préserver les plantes et les écosystèmes, tout en explorant le lien entre la santé humaine et la diversité végétale. Ses recherches ont aidé à sensibiliser le grand public à l’importance de la biodiversité. Parmi ses ouvrages les plus célèbres, on peut citer : L'Homme et la Terre, Le Dictionnaire des Plantes Médicinales, Plantes et hommes : Le jardin secret de la nature.

La plante oui, mais attention !

Une plante médicinale, contrairement à une plante « classique » possède des principes actifs responsables d’une action thérapeutique mais aussi responsables d’effets indésirables appelés toxicité, tout comme les médicaments chimiques.

Le communiqué de 2012 d’Isabelle Adenot, Présidente du Conseil National de L’Ordre des Pharmaciens souligne : « A l’heure où circule l’idée que les plantes, en opposition aux médicaments de synthèse, guérissent nécessairement en douceur, il est important de rappeler que les plantes médicinales contiennent des substances actives puissantes potentiellement dangereuses si elles ne sont pas utilisées à bon escient et qu’une substance n’est pas moins dangereuse sous prétexte qu’elle vient de la nature ».[4]

L’appellation de plante médicinale a donc toute sa place dans le monde du médicament sachant qu’une grande partie des médicaments utilisés actuellement sont issus des plantes soit par copie de la molécule active « naturelle » par hémi synthèse, soit par extraction de celle-ci.

La thérapie par les plantes parfois surnommée à tort « médecine douce » est souvent utilisée en automédication par le patient, d’après les conseils de thérapeutes alternatifs, ou en tout cas par des sources non professionnelles.

Les plantes ont-elles un avenir ?

Les propos de Jean Valnet (1920-1995) interpellent : « En face de maints produits de synthèse dont la renommée fut éphémère, les traitements naturels, surtout les plantes, paraissent être les seuls à se prévaloir d’une carrière si lointaine qu’on en trouve pas le début, et dont pour l’heure, on ne saurait imaginer la fin »

L’hostilité envers les plantes peut avoir des origines diverses. Elle peut résulter de la méconnaissance des plantes et de l’amalgame entre les plantes favorables à la santé et plantes toxiques. Une autre, est la crainte de l’industrie pharmaceutique de se voir dépossédée de son monopole. Si les plantes étaient favorisées, en raison de l’intérêt sanitaire et écologique qu’elles apportent, au lieu d’être évincées par la réglementation au profit des médicaments, elles prendraient une place majeure dans l’amélioration de la santé. Dans le vodun, le bokonon (fon) ou babalawo (yoruba) sait que choisir une plante plutôt qu’une autre peut signifier se placer dans une perspective soit chaude, soit fraîche, selon que le contact avec la plante ait eu un effet apaisant ou qu’il ait déclenché une irritation. Il est un praticien qui maîtrise la médecine des plantes.

Au Bénin, où 80 % de la population a recours à la médecine traditionnelle, la connaissance des usages des plantes médicinales et leurs propriétés, est généralement acquise suite à une longue expérience accumulée et transmise d’une génération à l’autre. Vers la fin des années 1970, sous l’influence du régime socialiste alors en place, les guérisseurs du Bénin furent placés devant l’alternative suivante : soit intégrer le régime général de santé, soit être poursuivis et contraints d’exercer leur activité dans la clandestinité.

Décidés à ne livrer à aucun prix les secrets de leur pratique, les praticiens du vodun fondèrent un mouvement, habilement baptisé : « La Feuille et non le Fétiche ». Les thérapeutes se mirent eux-mêmes à publier les premiers secrets de remèdes, préservant leurs derniers secrets. Le vodun en sortira indemme voire renforcé à un tel point que les praticiens de la médecine naturelle sont de plus en plus sollicités.

La pratique de la médecine naturelle des plantes médicinales par les praticiens du vodun contribue, non seulement à la préservation d'une part importante de la diversité biologique des forêts tropicales, mais également à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales, grâce au traitement des maladies. Les instruments médicaux et les remèdes sont faits à la main, trouvés dans la nature ou cultivés et la cure se déroule à la maison ou dans un sanctuaire.

Iphobie Plante médicinale (Bénin)

Au début des années 50, l'ethnologue Pierre Verger (1902-1996) fut initié par les Yorubas du Bénin comme babalawo ou « père du Secret ». Il reçut alors le nom de Fatumbi et on lui enseigna les noms et les usages des plantes médicinales ainsi que les incantations qui les accompagnaient. Les « savoirs traditionnels » ou « savoirs autochtones », ou encore « savoirs endogènes » comme on les appelle aujourd'hui, sont en voie de réhabilitation. Pour le peuple du golf du Bénin, le dicton « secret du vodun et des orisha se trouve dans les plantes» révèle l’existence d’un savoir spécifique et central autour des végétaux.

La médecine des plantes est reconnue. Déjà, en 1552, Cortès avait demandé au roi d'Espagne d'interdire l'immigration au Mexique de médecins européens, jugés inutiles car les guérisseurs Incas obtenaient des résultats supérieurs aux leurs.

La médecine des plantes est reconnue. Déjà, en 1552, Cortès avait demandé au roi d'Espagne d'interdire l'immigration au Mexique de médecins européens, jugés inutiles car les guérisseurs Incas obtenaient des résultats supérieurs aux leurs.

Aujourd’hui, 10 % des composants organiques du monde végétal sont connus. Compte tenu des nouvelles techniques employées en pharmacologie, les végétaux apparaissent comme une réserve inépuisable. Le moment n’est-il venu de porter aux pharmacopées empiriques, fruit d’un savoir millénaire, tout l’intérêt qu’elles méritent ? Entre les pratiques empiriques et les pratiques scientifiques, les découvertes thérapeutiques des plantes médicinales et les données de la phyto-pharmacopée moderne confirment, souvent, les effets que la sagesse populaire prescrivait déjà comme « remèdes ».

Dans le vodun, une « mauvaise herbe » est souvent une herbe dont on n’a pas encore trouvé les vertus, d’où l’intérêt de dialoguer avec elle pour aller au-delà des préjugés. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés ces cent vIngt dernières années dans les diverses disciplines, un travail important reste encore à accomplir dans l’étude des « plantes des dieux ».

Un savoir ancien

Les plantes s'imposent sur la planète par leur aspect, leur exubérance et leur mystère. Depuis les temps les plus reculés l'Homme a cherché un moyen d’assouvir sa faim. Il a trouvé chez les végétaux des aliments nourrissants, mais aussi des remèdes à ses maux et il a appris à ses dépens à discerner les plantes toxiques.

L’aventure des plantes a commencé dans la mer, il y a plus de 3 milliards d’années lorsque des êtres microscopiques ont inventé la photosynthèse.

Il y a 100 millions d’années, l’ère secondaire est déjà bien entamée. Depuis plus de 300 millions d’années, les algues ont quitté les océans, donnant naissance aux végétaux terrestres[4].

Le plus ancien ouvrage connu contenant une liste de recette de plantes est le traité de médecine chinoise de Sen Nung datant de 2900 ans avant J.C, le papyrus Egyptien dit d’Ebers, date du XVIe siècle avant J.C (règne d’Amenhotep 1er). Il serait la copie d’une œuvre plus ancienne encore.

Des documents datant de l’Antiquité nous livrent plusieurs centaines de remèdes touchant toutes sortes d’affections et attestent que déjà à l’époque existaient les fondements d’une véritable médecine scientifique.

La documentation mésopotamienne est beaucoup plus importante parce que mieux conservée sur des tablettes d’argile qui ne redoutaient pas les atteintes du temps. Des centaines de tablettes sumériennes découvertes par les archéologues sont particulièrement riches en informations sur les connaissances médicales des époques reculées. Il s’agit de textes en écriture cunéiforme composés entre le troisième et le premier millénaire.

Un texte sumérien du 22e siècle avant J.-C. nous livre des informations d’un grand intérêt sur la confection de différents médicaments simples et composés. Pour chacun de ces médicaments sont mentionnés les ingrédients et le mode de préparation, avec des détails sur les différentes opérations à effectuer (dessiccation, purification, extraction, cuisson, filtrage, etc.).

Au Moyen Age, les écrits de Galien (né à Pergame en Asie Mineure vers 131 ans après J.C) devinrent populaires. Beaucoup de ses 500 livres et manuscrits furent détuits par un incendie, mais quelques 80 œuvres furent sauvées des flammes. Aujourd’hui Galien est considéré comme l’un des médecins les plus renommés de l’Antiquité après Hyppocrate. Il traitait essentiellement les maladies par les plantes médicinales. Ses adeptes utilisaient des substances végétales et minérales pour le traitement des malades.

À l’époque où l’art de la médecine commence à se développer en Grèce sous l’influence d’Hippocrate de Cos (460-370 avant J.-C.) et de son école, à Rome on ne pratique encore qu’une médecine domestique souvent d’origine rurale et proche de la magie. Les remèdes étaient souvent accompagnés de formules incantatoires (carmen) et de gestes aux propriétés magiques.

Après la chute de l’empire romain, les progrès de la médecine occidentale marquèrent le pas, et l’utilisation de préparations et remèdes à bashe de plantes fut rangée aux côtés des mythes et de la superstition. Les premiers chrétiens avaient peu besoin de remèdes médicinaux. L’influence de l’Eglise était grande : la prière et le repentir étaient considérées comme des prescriptions appropriées pour de nombreuses affections.

En somme, la magie est tantôt valorisée (notamment par Platon et Apulée), tantôt dévalorisée (surtout par Pline l‟Ancien), mais tous s‟accordent à souligner sa puissance. Après avoir défini les spécificités de la magie dans l‟Antiquité, nous pouvons montrer comment on peut agir sur le monde grâce à la puissance de la parole magique.

Les vertus thérapeutiques des plantes sont connues depuis des millénaires, et l’homme a toujours su profiter des remèdes végétaux que la nature lui offrait. Les praticiens du vodun, forts d’une pratique ancestrale, avaient appris à maitriser les plantes médicinales et leurs pouvoirs. Etudier les plantes est un moyen d’atteindre l’harmonie. L’usage de plantes bénéfiques, de narcotiques extatiques ou de poisons violents leur est familier.

Danse rituelles des Amérindiens – Eva Schmidt

Plus près de nous, le contact des Amérindiens avec la nature n’est pas éloigné de la pensée vodun : « Enrichi par une multitude de coutumes et de rituels, leur vision animiste, profondément ancrée dans le quotidien, s’est longtemps nourrir une pensée qui confère à tous les composants de la nature, un caractère sacré , un esprit et une âme. C’est ainsi qu’ils considèrent que les animaux et les végétaux, tout comme le feu et le vent ou encore les montagnes et les rivières, ont une origine sacrée qu’il faut impérativement respecter »[5].

[1] En Chine : 2900 ans avant J.C., le plus vieux traité de médecine, le Pen Tsao de Shen Nung, mentionne quelques 365 remèdes à base de plantes. En Egypte, 1600 ans avant J.C., le Papyrus d'Ebers cite 877 remèdes.

En Grèce, Hippocrate, père de la Médecine moderne il y a près de 2500 ans, recense plus de 400 plantes thérapeutiques…

[2] En 1932, Anne-Marie Bazin, autre herboriste incontournable, avait obtenue son diplôme d’herboriste. Elle était aussi, une des dernières spécialiste des plantes. . Marie Roubieu était la dernière herboriste diplômée de France pouvant exercer en tant que médecin.

[3] Marie Antoinette Mulot. Secrets d’une herboriste. Editions du Dauphin. 1984 ; p 9

[4] Ordre National des Pharmaciens. Les plantes médicinales requièrent la plus grande attention [Internet]. 2012 mai. Disponible sur: htpp://www.ordre.pharmacien.fr/- Anne Sophie Limonier. Thèse La Phytothérapie de demain : les plantes médicinales au cœur de la pharmacie

[1] Bruno Gillis, Heviosso et le bon ordre du monde. Approche d’une religion africaine, Ed Habo, 1987, Lomé, p 49

[2] Osanyin est le dieu tutélaire des herboristes. Il est la personification des pouvoirs secrets des plantes et a, semble t-il, la capacité de parler aux plantes. Des légendes racontent qu’autrefois Osanyin servait sous les ordres d’Orumilà qui découvrit sa connaissance exceptionnelle des plantes et en fit en conséquence son consultant pour tout ce qui concernait la phytothérapie (U. Beier 1980, p. 54655. Adeoye 1985, p. 214-215).

[3] Le culte vodun prend lui-même appui sur le culte fa et la géomancie qui lui est liée Maupoil, 1961 ; de Surgy, 1988). Le terme fa désigne à la fois le dieu de la communication entre les autres dieux, les ancêtres et les hommes, l’objet de la divination qui lui correspond, mais aussi sa technique (Adjakly, 1985). Les offrandes sacrificielles, qui sont les reconnaissances aux dieux interrogés par le fa,

[4] Jean-Marie Pelt. Les vertus des plantes. Editions du Chêne. 2004 ; p 9

[5] Bernard Beaudoin. Les plantes des Toltèques et des Amérndiens. Rustica Editions 2018, p 7