Jean-Luc BURGER - La peur de la femme, le pouvoir féminin invisible

Les femmes président aux mystères de la fécondité, de la croissance et du renouvellement. Leurs figures nourrissent l’idée d’un lien indissociable entre la femme, la nature et les rythmes cosmiques. La femme est ainsi perçue comme une puissance fondatrice et régénératrice, garante de la survie de la communauté et de l'équilibre universel.

Les femmes, historiquement perçues à travers le prisme de la peur, détiennent un pouvoir invisible qui a souvent été ignoré ou sous-estimé. Ce pouvoir, subtil et discrètement exercé, défie les structures patriarcales et les hiérarchies établies. Comme le souligne Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe : « On ne naît pas femme, on le devient », la condition féminine est une construction sociale qui, en raison de son caractère déstabilisant, suscite une forme de crainte dans les sociétés dominées par les hommes. Ce pouvoir invisible des femmes se manifeste à travers leurs actions quotidiennes, leur résistance et leur capacité à transformer silencieusement les normes et dynamiques sociales. Ainsi, loin d’être une absence de pouvoir, cette invisibilité est une forme de force qui perturbe l’ordre établi, en témoignant de la complexité et de l’importance du pouvoir féminin dans le monde.

LA PEUR DE LA FEMME, LE POUVOIR FEMININ INVISIBLE

MERES, DEESSES, DIVINITES, FONDATRICE

L'HOMME A LA CONQUETE DU POUVOIR FEMININ

SORCIERES, MYSTERES, VIERGES NOIRES, FIGURES OCCULTEES MAIS PUISSANTES

L'INVISIBLE FORCE DU FEMININ

L’AMBIVALENCE DU FEMININ DANS LES GRANDES RELIGIONS PATRIACALES

LA PEUR DU POUVOIR INVISIBLE DE LA FEMME

LES SAVOIRS CACHES DE LA FEMME

SURVIVANCE, RENAISSANCE ET REAPPROPRIATION CONTEMPORAINE

LA FEMME REPREND T-ELLE LE POUVOIR ?

OU L’HUMANITE TENTE T-ELLE DE RETROUVER SON EQUILIBRE

MERES, DEESSES, DIVINITES ET FONDATRICE

Depuis les premières sociétés humaines, la femme occupe une place centrale dans les représentations du monde, associée intimement au mystère de la vie. Avant l'essor des grandes religions patriarcales, elle est vénérée non seulement comme mère, mais surtout comme déesse, incarnation de l'énergie créatrice et médiatrice entre l'humain et l'invisible. Dans les sociétés paléolithiques et néolithiques, la capacité féminine à donner la vie, nourrir et soigner inspire les premières images du sacré. La fertilité, l'abondance et le renouveau rythment alors les croyances.

Dans les civilisations anciennes, les temples et les grottes consacrés aux déesses incarnaient un pouvoir féminin redouté, car lié aux mystères de la vie, de la sexualité et de la mort. Les temples d'Ishtar ou d'Astarté, lieux de rituels où les prêtresses dominaient symboliquement l'homme, bouleversaient l'ordre patriarcal. Les grottes, assimilées à des matrices, servaient de sanctuaires où l’on célébrait la fertilité et l'origine de la vie. Ces espaces, à la fois sacrés et obscurs, faisaient peur car ils exposaient l'homme à un pouvoir qui lui échappait, celui de la femme investie d’une force divine. Cette crainte nourrira durablement l’image de la femme redoutable dans les cultures patriarcales.

En Haute-Égypte et en Mésopotamie, le pouvoir féminin, bien que rarement affiché au sommet des hiérarchies politiques, est fondamental et structurant. Dans ces civilisations, les femmes détiennent un pouvoir invisible, agissant dans le domaine sacré, symbolique et dynastique. En Égypte, le rôle d’Isis, déesse-mère et magicienne, illustre l’importance du féminin dans la légitimation du pharaon. Les reines et les grandes prêtresses garantissent la transmission du sang royal et l’équilibre du Maât. De même, en Mésopotamie, la déesse Inanna/Ishtar, puissante et ambivalente, incarne à la fois l’amour, la guerre et la souveraineté. Les grandes prêtresses jouent un rôle politique et religieux crucial, en particulier lors du mariage sacré qui confirme la légitimité du roi. Le pouvoir féminin n’est pas dans la conquête ou l’administration directe, mais dans la capacité de lier le roi aux forces divines, d’assurer la fertilité, la prospérité et la continuité. Derrière le trône, dans les temples et les mythes, la femme est la gardienne invisible de l’ordre du monde.

Les civilisations anciennes, qu'elles soient européennes, égyptiennes, mésopotamiennes ou andines, ont ainsi célébré de grandes déesses mères : Gaïa, Isis, Déméter, Inanna, Pachamama… Toutes président aux mystères de la fécondité, de la croissance et du renouvellement. Gaïa enfante le ciel, les montagnes et les mers ; Isis détient les clés de la vie et de la mort, capable de ressusciter Osiris ; Déméter, par le mythe de Perséphone, régit le cycle des saisons. Ces figures nourrissent l’idée d’un lien indissociable entre la femme, la nature et les rythmes cosmiques. La femme est ainsi perçue comme une puissance fondatrice et régénératrice, garante de la survie de la communauté et de l'équilibre universel.

Bien avant l’apparition de l’écriture, l’art fut l’un des premiers langages symboliques de l’humanité, et il révèle déjà une profonde sacralisation du féminin. Les fameuses Vénus paléolithiques, découvertes sur une vaste étendue allant de la France à la Russie, constituent des témoins archéologiques majeurs de cette vénération. Leurs formes voluptueuses — seins lourds, hanches larges, ventre rond — exaltent la maternité, la fécondité et le lien intime avec la terre nourricière. Ces figurines, dont les visages sont absents ou à peine esquissés, détournent l’attention de l’individu pour la fixer sur la fonction vitale de donner la vie.

Vénus

Elles ne doivent pas être vues comme des objets érotiques ou décoratifs, mais bien comme des représentations sacrées, peut-être employées dans des rituels liés à la fertilité ou à la protection du clan. Leur caractère énigmatique évoque une perception du féminin comme puissance cosmique, mystérieuse, capable d’intercéder entre l’humain et l’invisible. Dans ces œuvres, c’est le pouvoir créateur de la femme, perçu comme divin, qui est célébré — un pouvoir qui, à cette époque, inspirait respect, crainte et révérence.

Dans ces sociétés profondément marquées par les cycles naturels, la femme incarne plus qu’une mère biologique : elle est l’ordre cosmique lui-même, la Terre nourricière, l’Eau, la Lune, et le rythme du vivant. Son pouvoir est reconnu, exalté et sacré. Avant que les structures patriarcales ne s’imposent, la mémoire collective portait ainsi l’image d’un féminin divin, dépositaire du mystère de la vie et de l’harmonie du monde.

L' HOMME A LA CONQUETE DU POUVOIR FEMININ

Les larmes cachées des déesses ne sont pas seulement des souvenirs d’un âge d’or révolu : elles sont les cicatrices d’un pouvoir arraché, les traces profondes d’un viol symbolique inscrit dans la mémoire des civilisations. Elles témoignent d’un basculement brutal, orchestré par l’homme, du règne d’un ordre matriciel vers l’instauration de systèmes patriarcaux qui ont méthodiquement effacé, réduit ou perverti le rôle central de la femme dans le sacré. Là où la déesse incarnait la vie, la fertilité, le mystère des cycles, l’homme a imposé la verticalité de son pouvoir, reléguant le féminin au silence, au tabou, à la marge. Les temples se sont vidés de leurs prêtresses, les mythes ont été réécrits, les rituels détournés : chaque larme de déesse porte la trace d’un acte de dépossession. Invisibles mais tenaces, elles pleurent dans les interstices des légendes, des chants oubliés, des corps contraints. Ces larmes sont les archives d’une guerre symbolique, menée contre un féminin trop puissant, trop libre, trop sacré. Les reconnaître, c’est dénoncer cette domination millénaire, et ouvrir la voie d’une mémoire restaurée, où le féminin reprend sa juste place – non plus dominé, mais porteur d’un sacré libéré, réconcilié.

Un effacement progressif du pouvoir féminin

Le passage des sociétés tribales aux premières civilisations urbaines s’accompagne d’un glissement majeur : la marginalisation progressive du féminin sacré. Ce changement, amorcé entre le Néolithique et l’âge du Bronze, voit l’émergence de la propriété privée, de l’État et du contrôle masculin sur la filiation. La femme, jadis gardienne de la vie, de la terre et du sacré, est peu à peu reléguée à un rôle secondaire.

« La religion cosmique de l’agriculteur archaïque est centrée sur la Grande Déesse, maîtresse de la vie, de la mort et de la renaissance. » — Mircea Eliade

Dans les sociétés agraires, le féminin est célébré à travers des figures telles qu’Inanna, Isis, ou Gaïa. Ces déesses incarnaient la fertilité, la puissance, la régénération. Leur culte s’intégrait aux cycles naturels et à la vie collective.

Du sacré à la domination

Avec l’institution de la propriété et l’organisation patriarcale, le corps féminin devient un enjeu de contrôle. Le ventre de la femme doit être contrôlé pour garantir la filiation.

Cette volonté de maîtriser la maternité transforme la femme en objet de transmission. Le féminin sacré, perçu comme indomptable, est progressivement effacé des représentations religieuses. Les déesses perdent leur pouvoir central : Inanna devient Ishtar, puis est éclipsée par Marduk ; Gaïa s’efface devant Zeus ; Isis, bien que puissante, n’est plus l’autorité suprême.

Mythes et lois comme outils de marginalisation

Les mythes anciens racontent symboliquement cette dépossession. Le viol de Déméter, l’enlèvement de Perséphone, la victoire de dieux guerriers sur des déesses-mères illustrent cette prise de pouvoir masculine.

« Les anciennes déesses-mères sont supplantées par des divinités masculines liées à la guerre, au ciel et à l’autorité. » - Marija Gimbutas

Les premières lois, comme le Code d’Hammurabi, institutionnalisent cette domination : mariage arrangé, sexualité contrôlée, statut juridique inférieur. Le féminin n’est plus créateur, il devient subalterne.

Résistance souterraine et permanence du sacré

Pourtant, le féminin sacré n’est jamais totalement effacé. Il survit dans les marges, les cultes populaires ou ésotériques : Mystères d’Éleusis, culte d’Isis, figures de la guérisseuse ou de la prophétesse. Il continue de murmurer à travers les traditions, les rites, la mémoire collective.

« Le féminin sacré a été refoulé, mais jamais aboli. » — Françoise Gange

Ces survivances témoignent d’un lien profond, encore vivant, entre la femme et le mystère de la vie.

Les larmes d’hier, les réveils d’aujourd’hui

Les larmes invisibles du féminin sacré traversent le temps. Elles sont les douleurs silencieuses des femmes privées de leur pouvoir, mais aussi les traces d’une mémoire enfouie, en attente de renaissance. Dans le monde contemporain, un nouvel intérêt pour les traditions anciennes, les spiritualités féminines, et les approches écospirituelles signe peut-être un retour du principe féminin dans la conscience collective.

Redonner place au féminin sacré, c’est restaurer l’équilibre perdu entre le pouvoir d’agir et le pouvoir de nourrir, entre la loi et le lien, entre le visible et l’invisible.

SORCIERES, MYSTERES, VIERGES NOIRES, FIGURES FEMININES OCCULTEES MAIS PUISSANTES

Si les grandes structures patriarcales se sont imposées en Occident, au Proche-Orient et dans de nombreuses régions du monde, le pouvoir symbolique du féminin n’a pourtant jamais complètement disparu. Il s’est déplacé, dissimulé, parfois dissimulé sous des formes populaires, mystérieuses, voire interdites. Ce qui était au cœur des premières civilisations — la femme comme source du sacré — survit dans les marges des religions officielles, dans les croyances populaires et les traditions ésotériques.

En Grèce, alors que l’Olympe consacre la suprématie de Zeus et des dieux masculins, les Mystères d’Éleusis, fondés autour de Déméter et Perséphone, restent actifs pendant des siècles. Ce culte, réservé aux initiés, célèbre chaque année le cycle de la mort et de la renaissance de la nature, indissociable du féminin. Ces mystères, porteurs d’une promesse d’immortalité et de renaissance, montrent que les anciens symboles liés à la fertilité et à la terre-mère subsistent discrètement.

De même, à Rome, les Vestales, prêtresses vouées au feu sacré, gardiennes de la pureté et du destin de la cité, témoignent de l'importance rituelle confiée aux femmes, bien que leur rôle soit déjà limité et surveillé par les institutions patriarcales. Leur présence rappelle que les femmes conservent une place de médiatrices avec l’invisible, bien que cette fonction soit désormais strictement encadrée.

Leur chasteté imposée, symbole de leur dévotion totale, reflète le contrôle exercé sur leur corps et leur spiritualité. Toute transgression, réelle ou supposée, était punie de manière exemplaire, révélant la peur qu’inspirait encore leur pouvoir symbolique. Enfermées dans un rôle sacré mais contraint, elles incarnaient une figure ambivalente : vénérée et redoutée. Leur statut, à la fois prestigieux et vulnérable, illustre le passage d’une puissance féminine libre à une fonction sacrée domestiquée. Ainsi, les Vestales apparaissent comme un vestige de l’ancien pouvoir féminin, désormais sous tutelle du pouvoir masculin.

Dans les communautés rurales, la femme conserve ainsi, souvent dans l’ombre, une position d’autorité symbolique et pratique, indépendamment des clercs et des institutions officielles. Ce rôle suscite à la fois respect et crainte. Si l’on consulte la guérisseuse pour soigner les maladies ou protéger les récoltes, on la soupçonne tout autant d’attirer les maléfices ou d'influer sur le destin. Ambivalente, cette figure du féminin initié incarne, pour les communautés populaires, le double visage de la vie et de la mort, de la protection et du danger. En réalité, c’est précisément cette autonomie – cet accès à un pouvoir à la fois invisible et efficace – qui constituera la source d’un profond malaise.

Les Vierges noires et la survivance des anciennes déesses

Avec l’avènement du christianisme, le processus d’effacement du féminin sacré amorcé par les sociétés patriarcales connaît une nouvelle inflexion. Le monothéisme chrétien, centré sur un Dieu Père, transcendant, éloigné de la nature et des cycles terrestres, marginalise les anciennes représentations du divin au féminin. Les figures de la Déesse Mère, autrefois omniprésentes dans les cultes anciens, sont peu à peu reléguées au silence ou assimilées à des figures diabolisées. Pourtant, dans cette dynamique d’effacement, une figure singulière émerge et cristallise une forme de survivance du sacré féminin : celle de la Vierge Marie.

Paradoxalement, Marie réintroduit certains aspects fondamentaux des antiques Déesses Mères. Elle incarne la maternité sacrée, la compassion infinie, la tendresse protectrice, la consolation des affligés – autant de qualités traditionnellement associées aux divinités féminines des anciennes religions. Le culte marial s’inscrit dans une longue filiation, réinterprétée par le christianisme, de la femme comme médiatrice entre le ciel et la terre, entre les hommes et le divin. Toutefois, cette récupération s’accompagne d’un remodelage radical de la figure féminine. Marie est vierge avant d’être mère : une anomalie biologique et symbolique qui évacue toute dimension charnelle de la procréation. Là où les Déesses antiques célébraient l’union de la sexualité et de la fertilité, Marie devient mère sans union, sans désir, sans éros. Le corps féminin, lieu de vie et de plaisir, devient ainsi lieu de pureté désincarnée, de sanctification par l’abstinence. Le féminin est sanctifié à condition d’être nié dans sa plénitude.

C’est dans ce contexte que surgissent les Vierges noires, énigmatiques, silencieuses, mais profondément puissantes. Discrètes mais persistantes, elles s’inscrivent à la marge du dogme, comme les vestiges d’une mémoire enfouie. On les retrouve dans des lieux chargés d’énergie tellurique – grottes, sources, montagnes –, souvent considérés comme sacrés bien avant la christianisation. Leur obscurité ne relève pas uniquement de l’accident ou du temps : elle est essentielle. Le noir n’est pas ici une absence, mais une profondeur, une densité primordiale. Il évoque la terre fertile, l’invisible, l’utérus cosmique d’où naît toute chose. Ces Vierges noires, tout en arborant les signes de la Vierge chrétienne, semblent être les héritières masquées des déesses chtoniennes, telles qu’Isis, Déméter ou Cybèle. Elles sont les gardiennes des mystères de la vie, de la mort et de la renaissance, incarnant un pouvoir matriciel que le dogme chrétien n’a pu totalement éteindre.

En elles subsiste une mémoire archaïque, un savoir antérieur au livre, une spiritualité enracinée dans les profondeurs de la psyché collective. Elles nous rappellent que le féminin sacré ne peut être entièrement aboli, qu’il revient sans cesse, sous des formes déguisées, dissimulées, mais vivantes. Le culte marial, dans son ambiguïté, témoigne à la fois de l’effacement et de la persistance du féminin divin dans la culture chrétienne. Les Vierges noires, quant à elles, invitent à un regard plus large, à une écoute des voix anciennes, à une reconnexion avec une sagesse matricielle que le temps n’a pas réussi à faire taire.

La Vierge Noire

Leurs visages sombres, loin d’être anodins, rappellent les profondeurs de la Terre, matrice nourricière et destructrice. Ces Vierges, puissantes et ambivalentes, incarnaient autrefois la fécondité, la sensualité et le mystère du féminin sacré.

Avec l’avènement du christianisme, l’image féminine fut purifiée, édulcorée, séparée de la sexualité pour glorifier une maternité virginale. La Vierge Marie devint modèle de pureté et d’obéissance, occultant l’ancien pouvoir vital, sensuel et terrestre des déesses de la fertilité. Pourtant, les Vierges noires, elles, n’ont pas totalement disparu. Reléguées à l’ombre, elles survivent, silencieuses, portées par la mémoire collective et les croyances populaires. Leur noirceur symbolise moins la peur que la profondeur, la gestation, l’invisible.

Elles nous rappellent que sous l’image policée de la Vierge chrétienne subsiste l’empreinte de l’antique Mère-Terre, sauvage, féconde et transformatrice. Face à l’effacement des traditions anciennes, ces Vierges noires témoignent d’une résistance souterraine : celle d’un féminin indomptable, source de vie et de renaissance.

Les Vierges Noires sont souvent considérées comme des figures puissantes. Dans de nombreuses régions, elles sont perçues comme des protectrices, en particulier contre les épidémies, les maladies, les malheurs ou même les invasions. Par exemple, la Vierge Noire de Rocamadour, en France, est vénérée pour sa capacité à protéger les voyageurs et les pèlerins.

Les sorcières : figures diabolisées du pouvoir féminin ancestral

Parallèlement, dans la culture populaire et les traditions rurales, les femmes continuent d’être reconnues, parfois craintes, comme détentrices de savoirs ancestraux. Guérisseuses, sages-femmes, devineresses ou encore "sorcières" sont souvent les héritières des anciennes prêtresses et initiées. Le savoir médicinal, la connaissance des plantes, les rituels de fertilité ou de protection sont transmis de génération en génération, bien souvent à l’écart des institutions officielles.

C’est précisément ce savoir, cette autonomie, qui leur vaudra d’être violemment persécutées lors des grandes chasses aux sorcières du Moyen Âge et de la Renaissance. Le pouvoir spirituel et thérapeutique du féminin, devenu suspect aux yeux des clergés et des autorités, est alors assimilé à la magie noire, au mal ou au pacte avec le diable. Derrière cette diabolisation se cache une peur profonde : celle du retour du pouvoir féminin libre et incontrôlable.

La sorcière

L'INVISIBLE FORCE DU FEMININ

À travers les figures liminales — vierges noires, guérisseuses, prophétesses, femmes des marges — la femme continue de conserver son rôle ancestral de médiatrice entre les mondes, en dépit de l’effacement progressif de cette fonction par les institutions patriarcales. Ces figures, souvent reléguées à l’ombre des discours officiels, restent les dépositaires d’un savoir ancien et sacré, une mémoire vivante du lien entre l’humain et le divin. Loin de se dissiper avec les siècles, ce féminin sacré survit et résiste sous diverses formes, parfois masqué ou travesti dans les rites populaires, les traditions orales ou les mythes fondateurs.

Les Vierges noires, figures emblématiques de cette résistance, incarnent à elles seules cette continuité historique et spirituelle. Ces statues, souvent cachées dans les cryptes des cathédrales, symbolisent l’héritage des anciennes déesses-mères. Ces statues conservent un pouvoir de guérison et de fertilité qui remonte à l’époque où la femme était perçue comme détentrice des pouvoirs de la terre et de la vie. Dans une société patriarcale, leur mise à l’écart dans des lieux obscurs ne signifie pas la disparition de leur rôle, mais plutôt une transformation de leur visibilité et de leur signification.

Mircea Eliade, dans ses travaux sur les mythes et les rites, évoque la persistance de ces figures et de ces pratiques au cœur des fêtes populaires. Selon lui, même dégradés ou travestis, les rites populaires continuent de conserver des éléments des anciens cultes dédiés à la fertilité et à la vie. Cette idée se retrouve dans le folklore, où les récits de guérison, les rituels de passage et les traditions liées aux cycles de la vie et de la mort réaffirment la place centrale de la femme dans la médiation entre le monde sacré et le monde profane.

Marija Gimbutas va encore plus loin en soulignant l’importance de la femme dans les sociétés anciennes, où elle était non seulement la gardienne du savoir et des rites, mais également la maîtresse du passage, qu’il s’agisse de la naissance, de la mort ou de la transformation spirituelle. Cette idée trouve un écho dans les sociétés paysannes européennes, où les guérisseuses, les accoucheuses, et les pleureuses étaient des figures essentielles dans les moments clés de l’existence. Ces femmes étaient souvent les seules à posséder le savoir nécessaire pour guider les âmes, pour lire les signes du destin, pour apaiser la souffrance et pour accompagner les morts vers l’au-delà.

Cette figure de la femme passeuse de vie et de mort est une figure intemporelle. Elle dépasse les frontières culturelles et historiques et persiste dans les marges de la société moderne. Le rôle de la femme dans les pratiques de guérison, de rituel et de transmission est un héritage fondamental qui, bien que souvent invisible, reste essentiel à la compréhension du monde et de la relation entre le sacré et le profane. Ce rôle mystérieux et puissant s’incarne dans les gestes simples mais porteurs de sens, dans les chants et les prières, dans les histoires transmises de génération en génération.

En définitive, cette mémoire vivante constitue un « palimpseste sacré », une trace d’un monde où la femme, en tant que détentrice des mystères de la vie et de la mort, continuait de jouer un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre entre le visible et l’invisible, le sacré et le profane. Elle n’a jamais cessé d’être cette passeuse, ce lien indispensable entre les mondes, même si son rôle a souvent été marginalisé et réduit au silence. Comme le rappelle Camille Dumaria, ce féminin sacré ne disparaît jamais complètement. Il persiste dans les gestes invisibles, les rituels oubliés, et dans les espaces de résistance où la femme continue, dans le secret, de porter le poids de l’histoire et des mystères oubliés.

C’est par ce fil discret que la femme, qu’elle soit mère, vieille femme, guérisseuse ou prophétesse, continue de porter, souvent dans le secret, le souvenir d’un temps où elle était la gardienne des mystères essentiels.

L’AMBIVALENCE DU FEMININ DANS LES GRANDES RELIGIONS PATRIARCALES

À mesure que s’imposent les grandes religions patriarcales, le féminin, jadis sacré et honoré, voit sa puissance se renverser en menace. Là où les sociétés agraires et matrilinéaires associaient la femme à la Terre Mère nourricière, à la cyclicité féconde de la nature et à l’ordre du monde, elle devient dans les religions monothéistes un être ambivalent, souvent source de désordre et de transgression. « Le sacré féminin fut lentement diabolisé », rappelle Françoise Gange, soulignant que les déesses et prêtresses de l’Antiquité cèdent la place à des figures de femmes tentatrices ou souillées. Le pouvoir de la matrice féminine, capable de donner la vie sans que l’homme puisse en maîtriser totalement le mystère, alimente cette méfiance. Le sang, vecteur par excellence de ce pouvoir, subit lui aussi une relecture : de fluide sacré, garant de fertilité et de renouveau dans les anciens cultes, il devient signe d’impureté. Comme le résume Mircea Eliade : « Ce qui hier participait du sacré devient l’objet d’interdits et de tabous ».

Les prescriptions religieuses des traditions juive, chrétienne et musulmane viennent codifier ce renversement. L'interdit du contact avec la femme menstruée dans le Lévitique (15:19-31), la figure d’Ève présentée comme cause première du péché originel (Genèse 3), ou encore les règles de pureté rituelle en Islam (Coran, 2:222) en témoignent. Loin d’être marginales, ces prescriptions structurent durablement les rapports entre hommes et femmes, légitimant la surveillance et la discipline imposées aux femmes. La sexualité féminine, autrefois au cœur des mystères sacrés, est désormais suspectée d’être subversive, corruptrice, voire démoniaque. « Là où l’homme craint de perdre le contrôle, il crée des lois », écrit encore Françoise Gange, illustrant ce passage du respect au contrôle. Cette peur conduit à une posture ambivalente : la femme est nécessaire pour la perpétuation de la lignée, mais potentiellement dangereuse pour l’ordre spirituel et social. Elle devient à la fois honorée pour sa fonction maternelle et redoutée pour sa liberté sexuelle, enfermant le féminin dans une oscillation entre fascination et crainte qui traverse encore aujourd’hui l’imaginaire collectif.

Marie Madeleine est l’une des figures les plus troublantes et révélatrices du traitement du féminin dans les grandes religions. Présentée par l’Église comme une prostituée repentie, elle a longtemps été perçue comme l’exemple même de la femme pécheresse sauvée par la grâce. Pourtant, cette version canonique occulte une réalité bien plus subversive : Marie Madeleine est, selon les Évangiles, le premier témoin de la résurrection du Christ — un rôle spirituel majeur, réservé à une femme, que les traditions patriarcales ont systématiquement tenté de minimiser. Les textes apocryphes, notamment l’Évangile de Marie, vont plus loin encore : elle y apparaît comme une initiée, une enseignante, voire une détentrice d’un savoir mystique que les apôtres eux-mêmes peinent à reconnaître.

Cette tension entre reconnaissance implicite et mise à l’écart symbolise l’ambivalence du féminin sacré dans les religions : à la fois source de vie, de vérité, d’intuition divine — et menace pour l’ordre établi. En Marie Madeleine se joue le destin d’un féminin puissant mais dérangeant, qu’on réduit pour mieux le contrôler. Face à elle, la figure de la Vierge Marie, vierge-mère obéissante, est érigée en modèle acceptable de féminité spirituelle : pure, passive, silencieuse. Ce contraste n’est pas anodin. Il révèle un processus de domestication du féminin, transformant la force en soumission, la sagesse en dévotion.

Redécouvrir Marie Madeleine, c’est donc interroger la manière dont les grandes religions ont géré le féminin : en l’admirant, mais surtout en le redoutant. Sa résurgence actuelle dans les quêtes spirituelles contemporaines témoigne d’un besoin urgent de rééquilibrer le rapport au sacré, en réintégrant pleinement la parole, la puissance et la présence spirituelle des femmes. Elle devient ainsi une figure de réconciliation entre le divin et le féminin, longtemps dissociés, voire opposés.

Figures féminines ambiguës et redoutables

Le mythe de Pandore, en Grèce antique, illustre un retournement majeur. Façonnée par les dieux, la première femme libère, par curiosité, tous les fléaux contenus dans sa jarre, apportant ainsi les maux sur Terre. Ce récit transforme la figure féminine, de mère et déesse bienfaitrice à cause du malheur humain. De manière similaire, dans la Bible, Ève incite Adam à manger le fruit défendu, introduisant ainsi le péché et la mort dans le monde. Dans le mythe biblique de la Genèse, Ève, figure féminine primordiale, est désignée comme responsable de la perte du paradis. Le pouvoir féminin est ici associé à la tentation, à la désobéissance et à la sexualité dangereuse.

Pandore est une figure de la mythologie grecque.

La femme est aussi redoutée en tant que séductrice, tentatrice, depuis Ève ou Pandore. La sexualité féminine, plus intérieure, moins visible, a souvent été perçue comme dangereuse, incontrôlable, source de perdition.

Cela révèle souvent une peur du désir masculin lui-même, projeté sur la femme. La femme devient alors le miroir d’une faiblesse que l’homme ne veut pas voir en lui.

Quant à Lilith, selon certaines traditions hébraïques, elle incarne la femme rebelle, insoumise, parfois perçue comme séductrice et démoniaque, liée aux forces obscures de la nuit. Ces mythes façonnent une image ambivalente de la féminité, entre séduction et responsabilité du mal.

La sexualité féminine, à travers les âges, a souvent été considérée comme une puissance mystérieuse, incontrôlable, et donc redoutée. Elle agit comme un pouvoir d’attraction irrésistible, capable d’entraîner l’homme dans une relation où il ne maîtrise plus rien : ni son corps, ni son esprit, ni son destin. L’homme, face à cette puissance érotique et spirituelle, oscille entre soumission, violence ou sacralisation, révélant son ambivalence et son incapacité à l’apprivoiser pleinement.

Dans l’hindouisme, malgré l’omniprésence de déesses puissantes, l’ambivalence vis-à-vis du féminin demeure manifeste. La grande déesse Kali en est l’illustration la plus frappante. Maîtresse du temps, de la destruction et de la transformation, elle suscite à la fois vénération et effroi. Par son apparence terrifiante — langue pendante, collier de têtes coupées — elle symbolise la part sauvage et incontrôlable de la nature. Kali ne se contente pas de détruire, elle renouvelle, purifie, réengendre le monde, affirmant ainsi la puissance cyclique du féminin. Son pouvoir, libre de toute soumission aux dieux masculins, incarne la force insoumise et inaliénable de la femme. Kali rappelle ainsi que le féminin n’est pas seulement douceur et fécondité, mais aussi chaos créateur et liberté radicale.

La peur de la femme en Chine et au Japon est profondément ancrée dans des systèmes patriarcaux historiques influencés par le confucianisme, où la femme était vue comme subordonnée à l’homme et confinée à des rôles traditionnels dans la famille. En Chine, la pratique du pied bandé et l’influence du confucianisme ont renforcé cette position subordonnée, bien que la Révolution culturelle ait permis un certain progrès vers l'égalité de genre. Au Japon, la société féodale et les croyances shintoïstes ont également limité la liberté des femmes, les confiant à des rôles domestiques stricts. La femme était souvent idéalisée pour sa pureté et soumise à des pressions sociales sévères. Les deux pays partagent une peur sous-jacente de l’émancipation féminine, perçue comme une menace pour l’ordre social. Toutefois, les mouvements féministes ont permis des avancées, bien que des défis persistent dans les deux cultures, notamment la pression familiale et les attentes sociales rigides.

Le pouvoir caché des divas à l'opéra

Dans l’opéra, la peur des femmes se manifeste souvent à travers des personnages féminins énigmatiques et fascinants, dotés d’un pouvoir invisible qui trouble et déstabilise les hommes. Qu’elles soient sorcières, reines ou amantes fatales, elles détiennent un ascendant mystérieux, lié à leur beauté, leur sexualité ou leur capacité à manipuler les sentiments. Les héroïnes d’opéra possèdent souvent un pouvoir caché : elles envoûtent (Carmen), dominent (Turandot), ou défient l’ordre établi (Salomé). Leur simple présence provoque désir, jalousie, trahison ou folie chez les hommes. Ce pouvoir, souvent redouté, échappe à la raison et alimente le drame. L’opéra en fait le lieu d’une lutte entre passion incontrôlable et tentative masculine de reprise de contrôle. Le féminin, dans l’opéra, est un mystère sacré et menaçant, capable de bouleverser l’ordre social et moral.

Ces femmes, loin d’être de simples victimes, sont les instigatrices du drame, semant le trouble dans l’univers masculin. Face à elles, les hommes vacillent, déchirés entre désir et effroi, fascinés autant qu’effrayés par ce pouvoir insaisissable. L’opéra met ainsi en scène le conflit entre un féminin sacré, libre et indomptable, et une masculinité cherchant désespérément à reprendre le contrôle. Ce déséquilibre alimente la tension dramatique et révèle la crainte profonde du pouvoir féminin.

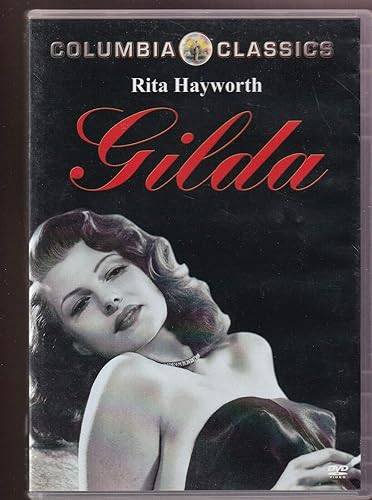

Le mythe de la "vamp" au cinéma

Entre les années 1920 et 1950, incarne à la perfection l’image de la femme dominatrice et fatale, capable de réduire l’homme à l’impuissance, non pas physique, mais psychologique et morale. Le terme même de "vamp" vient de "vampire", soulignant la nature prédatrice de ces figures féminines qui séduisent pour mieux détruire. Dès les débuts du cinéma muet, des actrices comme Theda Bara imposent ce stéréotype, notamment dans A Fool There Was (1915) où elle incarne une femme séductrice entraînant un homme respectable à la ruine. Plus tard, Marlene Dietrich dans L'Ange bleu (1930) pousse le professeur Rath, homme rigide et respectable, à abandonner son statut et sa dignité, jusqu’à la déchéance totale, victime de sa passion obsessionnelle. La vamp ne tue pas toujours physiquement, mais elle dévore l’homme par le désir, l’humiliation ou la perte de soi. Dans Gilda (1946), Rita Hayworth est l’incarnation parfaite de ce mythe : mystérieuse, provocante, insaisissable, elle rend l’homme fou, prisonnier de sa jalousie et de sa fascination.

Film Gilda

Ces figures féminines, loin d’être de simples femmes fatales, sont souvent perçues comme des forces irrépressibles, quasi mythologiques, qui rappellent les sirènes antiques attirant les marins vers leur perte. Le cinéma de cette époque reflète ainsi la peur masculine devant une femme libre, sensuelle, et inaccessiblement puissante. Derrière le glamour se cache une angoisse plus profonde : celle de l’homme incapable d’échapper à l’emprise d’un féminin qui le dépasse et l’annihile.

La Vierge Marie : domestication du pouvoir féminin

Dans le christianisme, la figure de Marie occupe une place centrale, mais paradoxale. Vénérée comme la Mère de Dieu, elle incarne la tentative la plus élaborée de la tradition patriarcale d'absorber, neutraliser et rediriger le pouvoir ancestral du féminin sacré. Si, dans les sociétés anciennes, la femme était avant tout perçue comme détentrice du mystère de la vie, associée à la fertilité, à la Terre-Mère et aux cycles naturels, le christianisme, en rupture avec ces représentations, a remodelé cette puissance originelle pour la rendre compatible avec un ordre masculin et transcendantal.

L'exaltation mariale repose sur trois piliers : la virginité, l'obéissance et la maternité. Marie est vierge avant, pendant et après l’enfantement, selon le dogme catholique. Ce détail n’est pas anodin. Il s’agit de désamorcer symboliquement l’association primitive entre sexualité féminine et pouvoir créateur. Le mystère de la naissance du Christ ne doit rien au corps de l’homme ni au désir de la femme, mais à l'Esprit-Saint. Ainsi, Marie donne la vie sans plaisir, sans péché, sans rébellion. Elle devient mère tout en étant irréprochablement pure. Ce paradoxe est lourd de sens : la femme peut être vénérée pour sa capacité à enfanter, mais seulement si cette capacité est strictement purgée de toute autonomie sexuelle et de tout lien avec le désir.

Marie devient également l’archétype d’une maternité soumise. Elle accepte sans contestation l’annonce de l’ange, se définit comme la "servante du Seigneur" (Luc 1, 38) et se tient toujours en retrait face aux figures masculines du récit évangélique : Dieu, Jésus, Joseph, les apôtres. Même son rôle de médiatrice — intercédant auprès du Christ pour les hommes — n’est concevable que parce qu’elle est elle-même parfaitement soumise à l’autorité divine et masculine. Marie est une mère, mais non une matriarche. Son autorité est affective, pas politique ni spirituelle. Le féminin est ici exalté, mais dans un cadre désexualisé, obéissant, silencieux.

La Vierge Marie

Cette image lisse et idéalisée masque cependant la crainte archaïque d’un féminin libre et entier. Car dans de nombreuses traditions anciennes, la femme, créatrice de vie, était aussi perçue comme source de désordre, de passions incontrôlables et parfois de destruction. Les déesses-mères antiques — d’Ishtar à Déméter, en passant par Isis ou Cybèle — incarnaient aussi bien la fécondité que la puissance redoutable des forces naturelles et du chaos. Face à cette ambivalence, le christianisme a opté pour la réduction du féminin à sa seule fonction maternelle et compassionnelle, en neutralisant sa dimension de désir et de puissance autonome.

En ce sens, la figure de la Vierge Marie peut être lue comme une véritable domestication du pouvoir féminin. Alors que, dans les sociétés préchrétiennes, la maternité s’inscrivait dans un cadre sacré où la femme détenait intrinsèquement le pouvoir de donner la vie, sans l’intervention d’une autorité extérieure, le christianisme va reconfigurer ce pouvoir. Désormais, la maternité miraculeuse de Marie n’est pas le fruit de son propre mystère féminin, mais d’un acte divin, initié et validé par Dieu à travers l'Esprit-Saint. Autrement dit, le pouvoir de créer la vie ne relève plus d’un attribut proprement féminin, mais d’une délégation divine, d’une grâce accordée par un Dieu masculin.

En dépouillant ainsi Marie de toute autonomie, notamment en gommant sa sexualité – point central du pouvoir reproducteur –, le christianisme va figer le féminin sacré dans un rôle bien précis : glorifié, mais dans la mesure où il reste soumis. Marie devient un modèle à imiter, non pas pour sa puissance vitale, mais pour son humilité, son obéissance et son effacement devant la volonté masculine, qu’elle soit celle de Dieu ou celle de l'Église. Ce qui aurait pu constituer une célébration de la puissance féminine dans sa pleine souveraineté se transforme alors en idéal de maternité sanctifiée, mais contrôlée.

Par ailleurs, cette domestication s’inscrit dans une dynamique plus large de l’histoire religieuse. Nombre de déesses antiques – Déméter, Isis, Cybèle ou Inanna – portaient en elles une dimension complexe, mêlant fertilité, sexualité, autonomie et parfois violence sacrée. Elles incarnaient la puissance imprévisible du cycle de la vie et de la mort, la souveraineté de la nature et des mystères féminins. Avec le christianisme, cette ambivalence est progressivement effacée : la femme n’est plus l’image d’un mystère indomptable, mais celle d’une douceur rassurante et soumise.

Marie, figure centrale du culte populaire, a certes permis aux femmes de toutes les époques de se reconnaître dans un modèle maternel empreint de tendresse et de dévotion, mais ce modèle est doublement ambigu. Il propose aux femmes un espace symbolique, tout en leur interdisant l'accès à une autorité réelle. Elle est priée, mais sans pouvoir ; honorée, mais sans souveraineté. Sa virginité, loin d’être uniquement une qualité spirituelle, est aussi le signe visible de l’appropriation masculine de son corps et de son destin. Ainsi, derrière la tendresse mariale, se cache une profonde neutralisation de la force archaïque du féminin.

LA PEUR DU POUVOIR INVISIBLE DE LA FEMME

L’insistance des traditions patriarcales à contrôler le corps et la parole des femmes trouve son origine dans une peur profonde d’un pouvoir perçu comme insaisissable, invisible et irréductible. Depuis les temps les plus anciens, la femme est redoutée pour sa proximité avec les forces premières : les cycles lunaires, la nuit, la fécondité, la maladie, la sexualité et la mort. Toutes ces dimensions échappent en partie à l’ordre rationnel et stable que les sociétés humaines, majoritairement structurées par le pouvoir masculin, cherchent à instaurer. Or, la femme incarne précisément ce qui résiste à la maîtrise, ce qui déborde les cadres institués. « La femme est toujours du côté de la nature, alors que l’homme prétend incarner la culture », observe Françoise Héritier, pointant cette opposition fondatrice.

Dès lors, cette peur se traduit concrètement par un contrôle systématique de sa vie et de son corps. Le féminin est constamment suspect : ses cycles naturels, symbolisés par les menstruations, sont qualifiés d’impurs dans nombre de sociétés. Les textes religieux et les lois n’ont cessé d’encadrer, de limiter et de conditionner la parole, les gestes, l’apparence et la sexualité des femmes. Elles sont exclues des lieux sacrés pendant leurs règles, considérées comme porteuses de souillure, dangereuses pour l’ordre du monde, comme si leur simple présence risquait d’altérer les forces invisibles que gèrent les prêtres ou les sages masculins. « C’est le mystère de la féminité qui est redouté, en tant qu’il échappe à la raison », souligne Mircea Eliade, rappelant que dans la plupart des sociétés traditionnelles, le sang féminin est à la fois source de vie et menace de chaos.

Mais loin de détruire ce pouvoir, les sociétés patriarcales l’ont conservé sous une forme retournée : le féminin devient un double tabou. Ce qui était force vitale, pouvoir de fécondité et de transmission, est requalifié en pouvoir inquiétant, qu’il faut à tout prix contrôler. L’obligation de chasteté, l’effacement progressif des femmes dans les hiérarchies religieuses, la justification même de leur silence public et de leur soumission privée, relèvent de cette stratégie. « Le patriarcat a figé la femme dans un rôle d’altérité inquiétante », écrit Simone de Beauvoir, « entre la tentation et le danger ». On enferme le sacré féminin sous le sceau du secret ou du danger.

Pourtant, ce pouvoir n’a jamais totalement disparu. Comme le montre Marija Gimbutas, dans les cultures pré-patriarcales d’Europe et d’Asie Mineure, les femmes occupaient un rôle central dans la sphère sacrée et sociale. La Déesse-Mère, archétype de la fécondité et de la régénération, dominait l’imaginaire religieux et artistique. Ce n’est qu’avec l’avènement du patriarcat guerrier que cette figure fut dégradée ou dissimulée. Le pouvoir sacré de la femme est donc toujours là, mais il est captif, contenu dans des interdits, des injonctions et des peurs. La tradition patriarcale fonctionne ainsi comme une domestication de l’invisible. Ce n’est pas tant que les hommes nient ce pouvoir — ils le reconnaissent, au contraire, mais dans la crainte. Ils cherchent à l’organiser, à le maîtriser, à le détourner de sa spontanéité pour qu’il n’échappe pas à leur ordre. Comme le résume Françoise Gange : « Le patriarcat n’a pas supprimé le féminin sacré, il l’a retourné contre les femmes elles-mêmes, en faisant d’elles les objets d’un pouvoir mystifié. »

Cette peur du pouvoir invisible de la femme s'exprime aussi dans les mythes, les contes et les récits fondateurs. Les figures féminines puissantes y sont souvent ambiguës, oscillant entre la magicienne, la sorcière, la séductrice ou la mère toute-puissante. Médée, Lilith, Pandore ou Ève sont autant d’images d’un féminin perçu comme menaçant lorsqu’il s’émancipe des cadres masculins. Ce sont des figures d’émancipation punies pour leur insoumission ou leur savoir interdit. La femme qui sait, qui guérit, qui parle aux esprits ou qui détient le secret de la naissance devient un danger pour l’ordre établi. C’est pourquoi les sociétés patriarcales ont relégué le savoir des femmes au silence ou à la clandestinité : les sages-femmes, les guérisseuses, les chamannes ont été persécutées ou marginalisées. Le pouvoir féminin, en tant que puissance de transformation, de passage, de médiation entre visible et invisible, reste profondément subversif. Il rappelle que tout pouvoir véritable n’est pas dans la force, mais dans la capacité à créer, à relier, à métamorphoser. Et c’est peut-être là ce qui est le plus redouté.

LES SAVOIRS CACHES DES FEMMES

La persistance discrète des savoirs cachés en France

Malgré la violence de ces persécutions, les savoirs féminins ne disparaissent pas totalement. Dans les campagnes françaises, les femmes continuent, à voix basse, de transmettre recettes, remèdes, contes et coutumes. Les veillées, les fêtes locales, les transmissions entre mères, tantes et petites-filles deviennent des espaces de résistance silencieuse.

Au XVIIIe et XIXe siècles, les femmes des milieux populaires, parfois appelées "rebouteuses" ou "sorcières blanches", soignent encore à l’écart des institutions. Elles maintiennent un lien essentiel avec la nature et les traditions, malgré la domination croissante de la médecine scientifique et des nouvelles normes sociales.

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les savoirs cachés des femmes connaissent une forme de renaissance. Ethnologues, historiennes et féministes s’intéressent à ces pratiques longtemps méprisées. La redécouverte de l’herboristerie, des rituels de soin, des cercles de femmes ou encore de la sagesse populaire féminine suscite un nouvel engouement.

En France, des collectifs de femmes, des artistes, des chercheuses et des praticiennes réhabilitent ces héritages. Les pratiques liées au "féminin sacré", à l’écologie, à la santé naturelle ou aux rituels de passage trouvent un nouveau souffle, parfois entre tradition et innovation. Pourtant, cette résurgence pose aussi des questions : comment préserver l’authenticité sans tomber dans la folklorisation ou la commercialisation ?

Cette mémoire souterraine a survécu grâce à la parole, aux gestes, aux plantes, mais aussi à une forme d’intuition transmise de génération en génération. Dans certaines régions, les anciens grimoires ou carnets de recettes ont été précieusement gardés, parfois dissimulés dans les armoires ou les greniers. Ces savoirs, bien qu’invisibles aux yeux des institutions, ont continué de nourrir un rapport au monde fondé sur l’écoute, le soin et la reliance. Ils témoignent d’une autre forme de connaissance, souvent empirique, mais profondément enracinée dans l’expérience vécue. Aujourd’hui, cette transmission discrète inspire de nouvelles pratiques qui conjuguent mémoire, résistance et réinvention.

Le féminin sacré préservé au-delà du monde méditerranéen

Alors que le monde occidental et moyen-oriental voit le pouvoir féminin progressivement refoulé ou marginalisé, d'autres cultures préservent, souvent jusqu'à aujourd'hui, le lien sacré entre la femme et le vivant. En Afrique, en Inde, en Asie, chez les peuples amérindiens et océaniens, le féminin conserve une place centrale dans l'organisation du cosmos, dans les rituels et dans la vie sociale.

Ces sociétés, bien que souvent patriarcales sur le plan politique, ont conservé l’idée que le pouvoir féminin dépasse la simple reproduction. Il est vu comme la manifestation visible de l'énergie créatrice de l'univers. La femme n’est pas seulement mère ; elle est la gardienne du feu, des cycles, des esprits et du savoir ancestral. Les figures féminines sont celles qui maintiennent l’équilibre entre l’humain et la nature, entre le visible et l’invisible.

En Afrique : Mères fondatrices et maîtresses des traditions

Dans de nombreuses sociétés d'Afrique subsaharienne, la femme occupe un rôle mystique central, lié à la création du monde et à l’équilibre de la nature. Les cosmogonies mandingues, dogons, bambaras ou yorubas placent souvent des déesses ou ancêtres féminines à l’origine de la vie et de l’humanité. Chez les Dogons du Mali, la déesse Yasigui incarne la fertilité, l’agriculture et la transmission des savoirs secrets aux femmes. De manière plus générale, le culte de la Terre-Mère, matrice féconde et vivante, structure les pratiques agraires, les rites de fertilité et la vie spirituelle. Les femmes, prêtresses ou matriarches, sont souvent dépositaires de ces cultes et détiennent le pouvoir symbolique d’assurer la prospérité des lignages et des terres. Chez les Yorubas, des divinités comme Oshun renforcent ce lien entre féminité, fécondité et harmonie cosmique. Ainsi, la femme n’est pas seulement mère ou épouse, mais gardienne des équilibres essentiels entre nature, société et sacré.

Le bogolan, le tissu des femmes initiées

Le bogolan, littéralement « fait avec la terre » en bambara, n’est pas seulement un textile traditionnel du Mali. Il est un langage, un rituel, un support de protection et d’identité, où le sacré affleure à chaque geste de fabrication. Le caractère sacré du bogolan dépasse la simple esthétique de ses motifs géométriques noirs, bruns et ocre. Ce tissu est avant tout l’expression d’un savoir ancestral essentiellement détenu par les femmes, transmis de mères en filles au fil des générations.

La fabrication du bogolan obéit à une rigoureuse symbolique cosmique et sociale. Elle est directement liée au cycle menstruel féminin, au rythme lunaire, et aux forces invisibles que la femme est réputée savoir capter et maîtriser. La préparation de la teinture, réalisée à partir de boues ferrugineuses et de décoctions de feuilles, suit un calendrier précis souvent dicté par les phases de la lune. Certaines étapes ne peuvent être réalisées que par des femmes n’étant pas en période de règles, tandis que d’autres nécessitent au contraire l’intervention d’une femme « chargée », c’est-à-dire en pleine menstruation, pour renforcer la puissance symbolique du tissu.

Cette relation intime entre sang, terre et lune ne relève pas du hasard. Dans les cosmologies bambara, mais aussi dans d’autres cultures mandingues, la femme est considérée comme une médiatrice naturelle entre le monde visible et l’invisible. Par son lien au cycle menstruel, elle est perçue comme un être à la frontière des mondes, capable d’entrer en contact avec les ancêtres, les génies et les forces de la nature. Le bogolan devient alors un objet protecteur : il est porté lors des rites initiatiques, de guérison, de funérailles ou de mariage, et sert de talisman contre les esprits malfaisants.

Ainsi, le pouvoir féminin ne réside pas seulement dans le geste artisanal, mais dans la capacité de la femme à intégrer des énergies invisibles au cœur du tissu. Chaque motif, chaque teinte, chaque ligne porte une signification, une histoire, un pouvoir. Le bogolan n’est pas un simple textile décoratif, mais un véritable tissu de pouvoir, tissé de l’invisible et de l’énergie féminine, garant de l’équilibre du clan et de la protection des individus.

Le bogolan, tissu sacré malien, est encore aujourd’hui le fruit d’un savoir transmis essentiellement par les femmes, dont la fabrication obéit à des règles symboliques strictes, mêlant menstruation, cycle lunaire et pouvoir protecteur du tissu. Dans ces traditions, la femme est médiatrice naturelle entre le clan et les forces invisibles.

Le Gèlèdè : Le Pouvoir des Mères chez les Yoruba

Chez les Yoruba du Nigeria et du Bénin, le culte Gèlèdè incarne l’expression spectaculaire du pouvoir des mères, appelées "awon iya" ou "iya mi" (mes mères), détenant un pouvoir spirituel ambivalent capable de nourrir ou de détruire. Le Gèlèdè est à la fois une société secrète, un rite de médiation et un spectacle masqué qui célèbre et apaise les puissances féminines.

Dans la cosmologie yoruba, les mères possèdent un pouvoir occulte, appelé "ase", cette force vitale capable d’engendrer, de créer mais aussi de détruire. Ce pouvoir est particulièrement attribué aux femmes âgées, mères, ancêtres ou sorcières, que l’on regroupe symboliquement sous le nom des "Mères". Le Gèlèdè leur rend hommage pour s'assurer de leur bienveillance et canaliser leurs énergies dans le sens de la prospérité collective.

Cérémonie de nuit Gélèdè

Le Masque porté par les hommes, met en scène la féminité

Le masque Gèlèdè, porté exclusivement par des hommes, met en scène la féminité, la maternité, la fertilité et la force de la nature. Le porteur incarne temporairement l'esprit des Mères afin de leur parler directement. Les danses, les chants et les paroles rituelles agissent comme une sorte de "théâtre sacré" dont l'objectif est d'équilibrer les forces sociales et spirituelles, apaiser les tensions, protéger la communauté contre la stérilité, la famine ou les malheurs.

Le culte Gélèdé

Un aspect fascinant du Gèlèdè est l’usage de l’humour, des satires et des critiques sociales lors des cérémonies. Les Mères sont vénérées mais aussi craintes, et à travers les mascarades, la société se permet de remettre en question les comportements abusifs, l'injustice ou l'irrespect envers les femmes et les anciens. Cela fonctionne comme une catharsis collective, un "correctif" spirituel et social.

Le Gèlèdè exprime, de manière symbolique mais explicite, que le pouvoir féminin est fondateur, sacré, dangereux et nécessaire à l'équilibre du monde. La société reconnaît ainsi que sans l'accord et la bienveillance des Mères, aucune réussite n’est possible, ni dans la fertilité des champs, ni dans celle des femmes, ni dans l'harmonie sociale.

En Inde : Shakti, la puissance féminine primordiale

Dans l’hindouisme, loin d’être marginalisé, le pouvoir féminin reste au cœur de la cosmologie. Le concept de Shakti incarne l’énergie vitale et créatrice de l’univers. Aucune divinité masculine n’a de pouvoir sans sa contrepartie féminine. Parvati, Lakshmi, Sarasvati, Kali ou Durga sont autant de manifestations de cette Shakti, associée tour à tour à la fertilité, à l’abondance, à la connaissance, à la guerre ou à la destruction du mal.

Certaines de ces déesses sont ambivalentes, protectrices et terrifiantes, capables de créer et de détruire. Kali, notamment, incarne la toute-puissance du féminin. Son visage noir, sa langue tirée et sa danse sur les cadavres illustrent l’idée que la femme n’est pas seulement douceur et maternité, mais aussi celle qui met fin à l’illusion, brise l’égo et régénère le monde par la destruction.

Le féminin au cœur du vivant : une sagesse amérindienne

Chez les peuples amérindiens, le féminin ne se limite pas à un rôle social ou domestique : il incarne le fondement même de la vie et de l’ordre cosmique. Qu’il s’agisse des Iroquois du nord-est, des Hopis et Navajos du Sud-Ouest ou des Quechuas des Andes, la femme y est perçue comme un pivot sacré du lien entre l’humain, la nature et le spirituel. La Terre elle-même est une mère : Pachamama, pour les peuples andins, représente non seulement la fertilité mais aussi la justice, la rigueur, et le respect des équilibres naturels. Cette conception implique une relation de réciprocité : la terre nourrit, mais attend en retour gratitude, rituels et soins attentifs. Ainsi, le féminin est bien plus qu’un symbole : il est un principe actif, régulateur, vivant.

Dans ces sociétés, les femmes occupent des fonctions essentielles, souvent invisibles aux yeux des systèmes occidentaux. Elles sont les gardiennes des savoirs liés à la fertilité, aux récoltes, aux passages de vie (naissance, puberté, ménopause, mort), à la guérison et aux rituels cycliques. Elles détiennent les chants, les plantes, les gestes sacrés transmis de génération en génération. Ce pouvoir est rarement formalisé dans une structure hiérarchique : il est fluide, organique, profondément enraciné dans la mémoire collective.

Chez les Iroquois, cette reconnaissance prend une forme politique explicite. Le pouvoir n’est pas uniquement masculin : les femmes aînées, appelées "mères du clan", jouent un rôle central dans la désignation et la destitution des chefs. Elles ne gouvernent pas directement, mais détiennent l'autorité morale et spirituelle qui légitime le pouvoir. Cette transmission féminine du pouvoir rappelle que l’autorité véritable, dans ces sociétés, est fondée sur la sagesse, l’expérience, et le lien intime avec les cycles de la vie.

Un féminin sacré vivant, hors du regard occidental

Ce que l’on appelle aujourd’hui "féminin sacré" n’est pas un concept mystique flottant ou une invention ésotérique moderne : c’est une réalité anthropologique bien vivante dans de nombreuses cultures traditionnelles. Dans le monde amérindien, la femme reste ce canal privilégié entre le monde visible et invisible. Elle est celle qui sent, qui rêve, qui reçoit les visions, celle qui comprend le langage des ancêtres, des animaux, des éléments.

Ce pouvoir, parce qu’il n’est pas dominé par la logique du contrôle ni par une institution patriarcale, a souvent été négligé, voire méprisé par les regards extérieurs. Pourtant, il constitue une autre voie de civilisation, fondée sur la réciprocité, la circularité du temps, le respect du vivant. Ce féminin n’est pas en opposition au masculin : il le complète, le tempère, l’ancre.

Les traditions amérindiennes révèlent ainsi un autre rapport au monde, dans lequel la femme est non seulement gardienne du foyer, mais aussi détentrice de la mémoire sacrée, du soin de la terre, du maintien de l’harmonie cosmique. En ce sens, elles offrent un contrepoint nécessaire aux grands récits religieux patriarcaux qui ont souvent réduit le féminin à une fonction subalterne ou pécheresse. Ici, la femme demeure, malgré les tempêtes de l’histoire, la matrice du monde — non seulement biologique, mais symbolique, sociale et spirituelle.

SURVIVANCE, RENAISSANCE ET REAPPROPRIATION CONTEMPORAINE

Malgré les siècles de marginalisation, de diabolisation et d’invisibilisation, le féminin sacré n’a jamais totalement disparu. Il s’est enraciné dans les traditions orales, les pratiques populaires, les rites de passage, les récits mythologiques et les symboles enfouis au cœur des cultures. Les cultes mariaux, les Vierges noires, les sorcières guérisseuses, les déesses cachées sous les masques des saints et saintes populaires témoignent de la persistance de ces archétypes puissants. Les femmes, même privées d’une reconnaissance institutionnelle dans les grandes religions patriarcales, ont conservé le rôle de gardiennes

Depuis le XXe siècle, et plus encore au tournant du XXIe siècle, on assiste à une réémergence progressive de l’intérêt pour le pouvoir spirituel, symbolique et mystique du féminin. Les mouvements féministes, les recherches en archéologie, en histoire des religions ou en anthropologie ont mis en lumière l’importance de ces figures longtemps occultées. La redécouverte des Vénus paléolithiques, l’étude renouvelée des cultes de la Terre-Mère, des mystères d’Éleusis ou encore du rôle des femmes dans les sociétés traditionnelles non occidentales, contribuent à réhabiliter le rôle central du féminin dans l’histoire des spiritualités.

En parallèle, nombre de femmes et de communautés cherchent aujourd’hui à renouer consciemment avec ce patrimoine spirituel : rituels néopaïens, cercles de femmes, retour aux mythes anciens, redécouverte du chamanisme ou de l’herboristerie traditionnelle. Ce renouveau n’est pas seulement religieux, mais existentiel : il marque la volonté de réintégrer le féminin dans une vision plus globale de l’humanité et du sacré.

Face aux crises écologiques, sociales et existentielles qui marquent notre époque, le retour d’un regard sacré porté sur la femme et, à travers elle, sur la nature, apparaît comme une nécessité. L’ancien modèle d’une Terre-mère féconde, mais vulnérable, que l’on honore, protège et respecte, trouve aujourd’hui un écho dans les luttes écologistes et féministes contemporaines.

La femme divinisée, qu’elle soit Gaïa, Isis, Déméter ou Pachamama, rappelle à l’humanité que le pouvoir ne réside pas uniquement dans la domination ou la force, mais dans la capacité à créer, nourrir, guérir et maintenir l’équilibre. Le féminin sacré invite à redéfinir les relations entre l’humain, la nature et le cosmos. Dans cette perspective, il n’est plus seulement question de revenir à un culte ancien, mais de retrouver le sens profond de l’harmonie originelle : reconnaître que le vivant est un tout, dont la femme est historiquement, symboliquement et mystiquement la matrice.

Le défi actuel n’est donc pas seulement de redécouvrir ces anciennes figures sacrées, mais d’intégrer à nouveau cette vision dans les modes de vie, les systèmes symboliques et les imaginaires collectifs. La réhabilitation du féminin sacré n’est pas un simple retour en arrière nostalgique ; elle peut devenir l’un des piliers d’une humanité plus consciente, respectueuse et équilibrée.

Ainsi, la femme, tour à tour Mère, Déesse, Matriarche, revient occuper la place qui fut la sienne : celle de médiatrice entre le visible et l’invisible, entre la vie et la mort, entre l’humain et le cosmos.

LA FEMME REPREND-ELLE LE POUVOIR ? OU L'HUMANITE TENTE-T-ELLE DE RETROUVER SON EQUILIBRE ?

Ce qui se joue aujourd'hui sous nos yeux n'est pas une simple revanche des femmes sur l'Histoire. Ce n'est pas un changement de direction de la domination, ce n'est pas la femme prenant la place de l'homme pour diriger le même navire. Non. Ce qui se joue est bien plus radical, plus profond, plus nécessaire : l'humanité tente de se sauver d'elle-même.

Car depuis des millénaires, nous vivons sous l'empire d'un masculin hypertrophié, dénaturé, rendu fou de lui-même. Le pouvoir, la conquête, la rationalisation extrême, la verticalité du commandement, l'élimination du vivant au nom du contrôle : tout cela a façonné nos sociétés. Mais à quel prix ? Celui de la dévastation de la Terre, celui du mépris de l’intuition, de l’émotion, du lien, de l’écoute. Celui du silence imposé aux femmes et de l'assèchement du masculin lui-même.

Aujourd'hui, ce n'est pas la femme qui "prend le pouvoir" au sens classique. Elle réinjecte du féminin dans le monde. Elle ranime l’énergie oubliée du soin, de la coopération, de l’imaginaire, du mystère, de l’écoute, du respect du vivant, de la circulation de la parole et des émotions. Et cela ne concerne pas uniquement les femmes biologiques. Cela concerne l’humanité entière.

Ce que nous appelons "féminin" n’est pas un sexe, c’est une force. Une force qui a été volontairement minorée, repoussée, méprisée, mais jamais éteinte. Cette force revient aujourd’hui non pas pour venger, mais pour rééquilibrer. Non pour dominer, mais pour guérir. Et c’est précisément ce qui inquiète tant. Car le vieux monde n’a pas peur d’un pouvoir féminin… il a peur de sa propre perte.

Et pourtant, le déséquilibre est devenu insoutenable. Sur tous les continents, à travers l'écologie, la lutte contre les violences, l'égalité, l’émergence de nouvelles formes de leadership, le mouvement est là : profond, silencieux parfois, mais irréversible. Ce n'est pas une révolution au sens classique, c'est une reconnexion à quelque chose que l’on croyait perdu.

La femme ne prend pas le pouvoir, elle le change. Elle le métamorphose. Et ce n’est qu’en l’acceptant que l’humanité pourra espérer sortir vivante de ce siècle.